সেন্টার অব ইসলামিক রিসার্চ ফর নিউক্লিয়াস অ্যান্ড নিউরণ (CIRNN )

. بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِِ

পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব

-মুহাম্মাদ শেখ রমজান হোসেন, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) সেন্টার অব ইসলামিক রিসার্চ ফর নিউক্লিয়ার অ্যান্ড নিউরণ (সির্ণ)

তিনিই সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তারই আদেশের আওতাধীন,

জেনে রেখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদান করা, আল্লাহ বরকতময় জগতসমূহের প্রতিপালক।

(সূরা আল আ’রাফ ৭ : আয়াত ৫৪)

আধুনিক ভৌত বিশ্বতত্ত্ব:

মডার্ণ কসমোলজিক্যাল

স্ট্যান্ডার্ড মডেল থিওরিমতে, স্থান ও সময় এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়

নিয়েই মহাবিশ্ব। পৃথিবী এবং অন্যান্য সমস্ত

গ্রহ , সূর্য ও অন্যান্য তারা ও নক্ষত্র জ্যোতির্বলয় স্থান ও

এদের অন্তর্বর্তীস্থ গুপ্ত পদার্থ , ল্যামডা-সিডিএম

নকশা ও শূণ্যস্থান (মহাকাশ) - যেগুলো এখনও

তাত্ত্বিকভাবে অভিজ্ঞাত কিন্তু সরাসরি পর্যবেক্ষিত নয় - এমন সবপদার্থ ও শক্তি মিলে

যে জগৎ তাকেই বলা হচ্ছে মহাবিশ্ব ।

পুরো বিশ্বের আকার বিজ্ঞানীদের অজানা থাকলেও এর উপাদান ও সৃষ্টিধারা নিয়ে বেশ কয়েকটি hypotheses বিদ্যমান। মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়কে বলে বিশ্বতত্ত্ব। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সুদূরতম প্রান্তের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক গবেষণায় মনে হয় মহাবিশ্বের প্রতিটি প্রক্রিয়াই তার সৃষ্টি থেকেই একই ধরণের প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law)ও কয়েকটি নির্দিষ্ট ধ্রুবক দ্বারা নির্ধারিত হয় ।

স্ট্যান্ডার্ড মডেল মতে, বিগ ব্যাং থেকে মহাবিশ্বের শুরু । বিগ ব্যাং এর পূর্বে হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশন যা বিস্ফোরিত হয় বিগ ব্যাং নামে। হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশনের পূর্বে কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরেই নিহিত রয়েছে বিজ্ঞানের পরম সত্যের পরম মন্জিল! এই পরম মন্জিলে পৌঁছার পথ কি? স্ট্যান্ডার্ড মডেল যেহেতু হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশনে এসে থেমে আছে অর্থাৎ হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশনের পূর্বে কি ছিল? এ প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের মাথায় এখনও আসেনি সেহেতু এর উত্তরও স্ট্যান্ডার্ড মডেলে আমরা আশা করতে পারি না। এ ধরণের প্রশ্ন করাও সময়ও বিজ্ঞানীদের কোথায়? কারণ বিজ্ঞানীরা অতি পারমাণবিক অন্দর মহলে ঢুকে ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরিজনের ভিতর কি আছে তা জানতে গিয়ে ডার্ক এনার্জি আর ম্যাটারের অস্তিস্ত অনুভব করে কিংকতর্ব্যবিমঢ় হয়ে পড়েন। তাছাড়া স্ট্রেন্জ কোয়ার্কের মতো স্ট্রিং থিওরির অস্তিত্ব অনুভব করেও এর প্রমাণের মত অণুবিক্ষণ যন্ত্র এখনও কল্পনাতীত ব্যাপার হয়ে আছে। অথচ করোনাক্রান্ত পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আশংকাসহ নানান বৈশ্বিক সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। ফলে বিশ্ব সমস্যায় বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট নজর দেয়া সম্ভবপর হয়ে উঠছে না যা সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার।

যেমন নিউটনের মহাকর্ষ বলের সাথে মধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে

কোনো প্রকার যোগসূত্র খুঁজে না আইনস্টাইন সার্বিক একীভূতকরণ তত্ত্ব খুঁজে না পেয়ে

হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সার্ণ কর্তৃক অনুত্থাপিত

প্রশ্নকে সামনে রেখে সার্ণি কর্তৃক মধ্যপন্থায় ডার্ক এনার্জি ডার্ক ম্যাটার, স্ট্রিং থিওরি, বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাথে

ওয়ার্ম হোলের সমন্বয় সাধনের একটা উদ্যোগ বিজ্ঞানীদের জন্য আশার আলো হতে পারে ইনশা

আল্লাহ।

মহাকর্ষ বলঃ মহাকর্ষের সংজ্ঞা অনুসারে মহাকর্ষ আর মধ্যাকর্ষণ সমার্থক, অভিন্ন। পৃথিবীর

ক্ষেত্রে যা মধ্যাকর্ষণ মহাকাশের ক্ষেত্রে তা-ই মহাকর্ষ। যদি তাই হয় তাহলে পৃথিবীতে

যেহেতু মহাকর্ষ প্রভাববিহীন সেহেতু মহাকাশের মহাকর্ষের আলোচনা পৃথিবীতে অপ্রযোজ্য।

ফলশ্রুতিতে মহাকর্ষ আমাদেরকে টানা না টানার কিংবা জড়ানো অথবা না জড়ানোর বিষয়টি তাৎপর্যবিহীন।

আর যদি সত্যিই মধ্যাকর্ষণের বাইরে মহাকর্ষের কোনো প্রভাব পৃথিবীতে থেকে থাকে তাহলে

সির্ণি মনে করে মহাকর্ষ আমাদেরকে টানে না, বরং চাপে। পদার্থ বিজ্ঞানমতে, চাপশক্তি তাকেই

বলা হয় যা উপর থেকে নীচের বস্তুকে ভর এবং ওজন উভয় প্রকারে শক্তি প্রয়োগ করে অর্থাৎ

চাপে। কেহ গাড়ী চাপা পড়ার অর্থাৎ গাড়ীর সমস্ত ওজন এবং ভরশক্তিসহ বাসটি কারো গায়ে আপতিত

হয়। বলা হচ্ছে, মহাকর্ষের শক্তি অচিন্তনীয়ভাবে স্বল্পমাত্রার। তাহলে চাপটাও হওয়ার কথা

অনেকটা প্রভাববিহীন। বলা হচ্ছে, মহাকর্ষ ক্ষেত্রবিশেষ প্রবল শক্তিধর। এমনকি মহাকর্ষ

নাকি এ যাবৎকালের পুরো বিশ্ব কাঠামোতে মাত্র ১০% মহাকর্ষ জড়িত বাকী ৯০% মহাকর্ষ অজানা

কিছুতে নিহিত। হতে পারে ঐ ৯০ শতাংশ দিয়ে ডার্ক এনার্জি গঠিত হতে পারে।

যদি তাই হয় এবং আমাদেরকে চাপে তাহলে সির্ণি মনে করে পৃথিবীর

বুকে আটকে থাকার ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বলের ভূমিকা অনন্য অসাধারণ।

মহাবিশ্বের কাঠামো নাকি জানা পদার্থের বড় জোর ৪ থেকে

৫ শতাংশ দিয়ে গঠিত। বাকী ৯৫/৯৬ শতাংশ ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার দিয়ে তৈরি। প্রশ্ন

হচ্ছে, এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার কি দিয়ে তৈরি? বলা হচ্ছে মহাবিশ্বের সকল শক্তি মহাকর্ষে

নিহিত। সম্ভবতঃ এ কারণে স্টিফেন হকিংয়ের দাবীঃ মহাবিশ্ব শুন্য থেকে মহাকর্ষ বলে সৃষ্ট।যদি

তা-ই হয় তাহলে ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার মহাকর্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম বৈকি।

সমীকরণঃ বলা

যায়, মহাকর্ষ, ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার

অভিন্ন ।

ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটারঃ কসমোলজিক্যাল

স্ট্যান্ডার্ড মডেল তত্ত্বমতে, ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার ভিন্ন ভিন্ন, পৃথক।

আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ মতে, যেহেতু ভর এবং শক্তি ও শক্তি এবং ভর অভিন্ন।

সমীকরণঃ সেমতে

যা ডার্ক এনার্জি তাই ম্যাটার, যা ম্যাটার তা-ই এনার্জি।

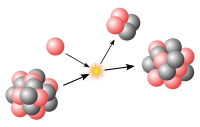

হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশনঃ বলা হয় যে, বিগ ব্যাংয়ের শুরুতে ৪ বল একত্রে ছিল। বিগ ব্যাংয়ের

১০-৩৫ সেকেন্ডের মধ্যে ৪ বল পৃথক

হয়ে যায়। বল যেহেতু এনার্জি নয় সেহেতু বলা যায় ৪ বল কোনো এনার্জি নয়, বরং বস্তুকণার

মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার কতিপয় উপাদান-উপকরণমাত্র। সে ক্ষেত্রে মহাকর্ষ হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশনের

উৎসমূল হতে পারে না। প্রশ্ন দাঁড়ায় হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশনের উৎসমূল কি? এর সম্ভাব্য জবাব হতে পারে,

ডার্ক এনার্জি এবং ডার্ক ম্যাটার। যেহেতু জমে থাকা শক্তি জমাটবদ্ধ বস্তুর মত সেহেতু

ডার্ক ম্যাটার হচ্ছে জমাটবদ্ধ ডার্ক এনার্জি। এর পরবর্তী প্রশ্ন হতে পারে, ডার্ক এনার্জির

উৎসমূল কি? কোথায়? এর সরল উত্তর হচ্ছে হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশন যার মহাবিস্ফোরণকে

বলা হয় বিগ ব্যাং। বলা যাতে পারে তাতে নিহিত

ছিল আকাশ এবং গ্রহ নক্ষত্রের বীজ, নিহিত ছিল ডার্ক এনার্জি এবং ডার্ক ম্যাটার, নিহিত

ছিল মহাকর্ষসহ ৪ বল। এটা অনস্বীকার্য যে, মানব জিজ্ঞাসু মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক

যে, হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশনের উৎসমূলক

কী? এর উত্তর রয়েছে আলবার্ট আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণে। এই সমীকরণমতে, জমে থাকা শক্তি

জমাটবদ্ধ বস্তুর মত। উল্লেখ্য, মহাবিশ্ব যখন

অস্তিত্বহীন ছিল তখন ছিল শুন্যময় অবস্থা আর শুন্যে শক্তি বিরাজ হওয়া কোয়ান্টাম মেকানিকসে

নতুন কথা নয়।

বিগ ব্যাং এর পর হাইয়েস্ট

এনার্জেটিক রেডিয়েশন থেকে সর্বপ্রথম উৎসারিত বস্তু ২টির নাম ক) হিগস ফিল্ড নামক শক্তি

খ) আলো রূপে ফোটন নামক আলোর কণা কোয়ান্টা।

এটি ভরবিহীন। তৃতীয় বস্তুটি হচ্ছে হিগস বোসন কণা বা গড পার্টিকেল। সম্ভবতঃ ফোটন হিগস

ফিল্ডে বিদ্যমান শক্তির সংস্পর্শে ভরসম্পন্ন হিগস বোসন কণায় পরিণত হয়। আইনস্টাইনের

ভরশক্তিমতে, শক্তি এবং ভর সমার্থক।

শক্তির পর্যায় ক্রমিক

রূপ-রূপান্তরঃ আমার আপনার সামনে-পিছনে, ডানে বামে উপরে নীচে দৃশ্যমান যা-ই দেখি না

কেন, আমরা যখনই কোনো বস্তুকে দুই খন্ডে খন্ডিত

করি তখনই শুরু হবে বস্তুটির অতিপারমাণবিকতার অগ্রযাত্রা। কোনো বস্তুর খন্ড-বিখন্ডতা

থেকে শুরু করে চূর্ণ-বিচূর্ণতা, গুড়া-পাউডার পর্যন্ত সাধারণ চর্ম চক্ষে অআমরা দেখতে

পাই। এর থেকে শুরু পারমাণবিকতা। অতঃপর অতিপারমাণবিকতার স্তর। আইনস্টানের সূত্র মতে,

কোনো বস্তু পদার্থ একেবারে চুপসে যেতে পারে না। চুপসতে চুপসতে এক পর্যায় থেমে যাবে

যাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি বা ঘটনা দিগন্ত। বস্তুটির শেষ পরিণতি দাড়ায় হিগস বোসনে।

প্রকৃতিতে এতো এতো কণা-এগুলি আসলে কী দিয়ে তৈরি কেউ জানে না। কীভাবে তৈরি-এ যাবৎকালের

স্ট্যান্ডার্ড থিওরিতে জানা গেলেও কি দিয়ে তৈরি আজও জানা যায়নি। স্ট্রিং থিওরিতে বস্তু

কি দিয়ে তৈরি তার একটা স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। অআইনস্টাইন কথিত বস্তুর পরম পরিণতি যে সিঙ্গুলারিটি

বা বিন্দু বলা হয়, স্ট্রিং থিওরি মতে তা বিনদু নয় বরং স্ট্রিং। স্ট্রিংয়ের কম্পনমাত্রা

নির্ধারণ করে বস্তুটি কোন প্রকৃতির, নামের ধামের। কম্পনের উৎস কী? সির্ণ মনে করে তা

তার উৎস শক্তি।

স্ট্রিং থিওরির উপর ভিত্তি করে কণা পদার্থবিজ্ঞানের

তত্ত্বগুলিতে, স্ট্রিংগুলির বৈশিষ্ট্যগত

দৈর্ঘ্য স্কেলটি প্লাংকের দৈর্ঘ্য, অথবা ১০-৩৫

মিটারের আকারে ধারণ করা হয়, যার স্কেলটি কোয়ান্টাম

মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। পদার্থবিদ্যা ল্যাবরেটরিতে

দেখা যায় স্ট্রিং এর কম্পনশীল অবস্থা

কণার ধরন নির্ধারণ করবে। একটি স্ট্রিং একটি Vibrational রাজ্যের এক মহাকর্ষীয় শক্তি বহন করে।

প্রতিটা পদার্থের একটা ন্যাচারাল মিনিমাম থাকবে, যার চেয়ে ছোট করতে গেলে একটা পদার্থ আর ওই পদার্থের গুণাবলি নিয়ে থাকবে না। এমন একটা মৌলিক অবস্থায় চলে যাবে, যা সব পদার্থের জন্য একই।

►ডেমোক্রিটাসের অ্যাটম (আর ভাঙ্গা যাবে না) তত্ত্ব

গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস পদার্থের ক্ষুদ্রতম রূপ যে অ্যাটম বা পরমাণু, এমন একটা ধারণা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, সব পদার্থই আলাদা, প্রতিটি পদার্থের জন্য একটা ক্ষুদ্রতম একক আছে, যা আর ভাঙা যায় না, ছোট করা যায় না। এবং সেটাই পরমাণু।

অ্যারিস্টটলের চতুর্মাত্রিক

বিশ্বতত্ত্ব

অ্যারিস্টটলের

ধারণা হলো, সব পদার্থই আসলে একই জিনিস। এর সঙ্গে ‘ফর্ম’ বা অবস্থা জড়িত। ওই অবস্থার

জন্য পদার্থ নানা রূপ নেয়। কখনো পানি, কখনো রুপা, আবার কখনো পাথর বা মাটি। মূল অবস্থাও

খুব বেশি নয়, মাত্র চারটা। আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি।

বিভিন্ন মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে মিল,অমিল এবং এ সকল ধর্মের ক্রম পরিবর্তন দেখানোর জন্য মৌলসমূহকে কতগুলো আনুভূমিক সারি ও উলম্ব কলামে সাজিয়ে যে তালিকা বা সারনী প্রস্তুত করা হয়েছে তাকে পর্যায় সারণি বলে।

জাবের ইবনে হাইয়ানের মধ্যযুগীয় পর্যায় সারণি তত্ত্ব

আধুনিক ইউরোপে আসার আগে অ্যারিস্টটলের ধারণায় পর্যায় সারণিতে অনেক বেশি পরিবর্তন না এলেও নতুন একটা অংশ যুক্ত হয়। ধারণাটি প্রবর্তন করেন অষ্টম শতাব্দীর আরব বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান। তাঁর দেওয়া মূলনীতি ছিল দুটি। একটাকে ডাকা হতো মার্কারি বা পারদ নামে, আরেকটা সালফার। এই মার্কারি বা সালফার ঠিক আমাদের চেনা পারদ-সালফার নয়। মার্কারি প্রিন্সিপলটা হলো ‘ঠান্ডা’ ও ‘ভেজা’। অন্যদিকে সালফার হলো ‘গরম’ ও ‘শুকনো’। ইংরেজিতে cool-moist ও hot-dry। এই চারটা ধর্ম চার মৌলিক পদার্থের মাঝামাঝি নতুন একটা অবস্থানের নির্দেশ করে। এই সালফার-মার্কারি থিওরি অনুযায়ী এই চারটা ধর্মই তৈরি করে মূল সাতটা ধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, টিন, লোহা, সিসা ও পারদ।

সালফার-মার্কারি

থিওরির চার কোয়ালিটি নির্ধারণ করে দেয় কোন ধাতু কেমন হবে। যেমন লোহার গলনাঙ্ক অনেক

বেশি, ঘষা খেলে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাই এতে নিশ্চয় সালফার অংশ অর্থাৎ গরম-শুকনা

অংশ বেশি।

অ্যারিস্টটলের

চার মৌল এবং জাবির ইবনে হাইয়ানের সালফার-মার্কারি—এ মিলেই তৈরি হয় বহুল প্রচলিত তালিকা।

একটা বর্গাকৃতির চার কোণে চারটি মৌলিক পদার্থের এই তালিকাকেই বলা যায় প্রথম পর্যায়

সারণি।

এই ধারণায়

নতুনত্ব যোগ করেন ষষ্ঠদশ শতকে সুইস চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্যারাসেলসাস। তিনি মার্কারি-সালফার

থিওরিতে ‘সল্ট’ বা লবণ যোগ করে আরেকটু বিস্তৃত তত্ত্ব বানান। সালফার-মার্কারি-সল্টের

এই তত্ত্ব অনুসারে জাবিরের মতো শুধু ধাতুই নয়, অন্য সব পদার্থও তৈরি হয় এসব ধর্ম দিয়েই।

তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল ওষুধের ব্যাপারে।

সপ্তদশ শতকে

পিয়েরে গ্যাসেন্দি প্রথম আলকেমি আর রসায়নের মধ্যে একটা রেখা টেনে দেন। এমনকি তাঁর ধারণাতেই

তখন উঠে আসে পরমাণু-অণু-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতো কিছু ধারণার আভাস।

কিন্তু এর

মধ্যেই জোসেফ প্রিস্টলি বাতাসের গ্যাসগুলোকে আলাদা করতে সক্ষম হন। ল্যাভয়সিয়ে ১৭৭৭

সালে ৩৩টা মৌলিক পদার্থের তালিকা প্রকাশ করেন। প্রথমবার আলাদা করেন ধাতু ও অধাতুর মধ্যে।

দিমিত্রি মেন্ডেলিফের আধুনিক পর্যায় সারণি

আধুনিক পর্যায় সারণির স্থপতি দিমিত্রি মেন্ডেলিফ নামক একজন রুশ রসায়নবিদ ও উদ্ভাবক। তিনি মৌলিক পদার্থসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ করে মৌল সমূহের পর্যায়ভিত্তিক ধর্ম-কে কাজে লাগিয়ে জাবের উত্তর প্রথম সার্থক পর্যায় সারণী তৈরি করেন। তাঁর সময়ে যে মৌলসমূহ আবিষ্কার হয়নি তিনি সেগুলিরও ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে সফল ভবিষ্যতবাণী করে যান।

জন ডাল্টনের ‘ডাল্টন’স ল’

১৮০৩ সালে

জন ডাল্টন প্রস্তাব করেন ‘ডাল্টন’স ল’। এরপরই আস্তে আস্তে মৌলিক পদার্থের সত্যিকার

ধারণা মানুষ বুঝতে শুরু করে। মৌলিক পদার্থগুলোকে আলাদা করতে শুরু করে। এরপর যত দিন

গিয়েছে, মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বেড়েছে। তত দিনে যেহেতু মানুষ বুঝে গিয়েছে, মৌলিক পদার্থই

সব পদার্থ তৈরির মূল। তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন, মৌলিক পদার্থগুলোকে জব্দ করতে

পারলেই মহাবিশ্বের সবকিছুকে জব্দ করা সম্ভব। ফলে তাঁরা চেষ্টা করেছেন, মৌলিক পদার্থগুলোকে

একসঙ্গে করে একটা তালিকা করে কোনো একটা ছাঁচে ফেলতে। অবশেষে রুশ রসায়নবিদ ত্রিদিমি

মেন্ডেলিভ, ১৮৬৯ সালে ৬৩ মৌলের তালিকা দিয়ে তাঁর তালিকা সাজিয়েছিলেন পারমাণবিক ভরের

ওপর ভিত্তি করে। কারণ, তত দিনে মানুষ জেনে গেছে, প্রতিটা মৌলের একটা নির্দিষ্ট পারমাণবিক

ভর আছে।

পারমাণবিক

ভর ধরে সাজাতে গিয়ে মেন্ডেলিভ সুন্দর একটা প্যাটার্ন বের করে ফেলেন। কতগুলো সারি-কলামে

ভাগ করে ফেলা যায় মৌলগুলোকে, তাতে তার ধর্মও মিলে যায় বেশ। সারিগুলোকে নাম দেন পিরিয়ড,

আর কলামগুলোকে গ্রুপ। পিরিয়ড আর গ্রুপ মিলে হয়ে আমাদের পর্যায় সারণি।

রমন ইফেক্ট তত্ত্বঃ

রমন প্রভাব

বা রমন বিক্ষেপণ, (ইংরেজি: Raman effect বা Raman scattering) হচ্ছে ফোটন

(Photon) কণা সমূহের অস্থিতিস্থাপক বিকিরণ। ১৯২৮ সালে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন ও তার ছাত্ৰ কে এস কৃষ্ণণ তরল পদার্থে "রমণ প্ৰভাব" আবিষ্কার

করেন।[

Raman, C. V. (১৯২৮)। "A new radiation"। Indian J. Phys.। 2: 387–398।

hdl:10821/377।] চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের নামানুসারে এটির নামকরণ

করা হয়। ১৯২৩ সালে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ অ্যাডলফ স্মেকাল তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবটির

বর্ণনা করেন।[Smekal,

A. (১৯২৩)। "Zur Quantentheorie der Dispersion"। Naturwissenschaften।

11 (43): 873–875। ডিওআই:10.1007/BF01576902। বিবকোড:1923NW.....11..873S]

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে যখন একটি হালকা মরীচি

অণু দ্বারা বিভক্ত হয় তখন। যখন আলোকের মরীচি কোনও রাসায়নিক যৌগের ধুলোবালি মুক্ত,

স্বচ্ছ নমুনাকে সরিয়ে দেয়, তখন আলোর একটি সামান্য ভগ্নাংশ ঘটনার (আগত) মরীচি বাদে অন্য দিকগুলিতে উত্থিত হয়। এই

বিক্ষিপ্ত আলো বেশিরভাগ অপরিবর্তিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের। একটি ছোট অংশ, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ঘটনা

আলোর চেয়ে পৃথক; এর উপস্থিতি রমন প্রভাবের ফলাফল। (সূত্রঃhttps://bn.wikipedia.org/wiki/রমন_প্রভাব)।

ঘটনাটির নামকরণ করা হয়েছে ভারতীয় পদার্থবিদদের জন্যস্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটা রমন , যিনি 1928 সালে প্রথম প্রভাবের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছিলেন। (https://www-britannica-com.translate.goog/science/Raman-effect#:~:text=Raman%20effect )।

রবার্ট

ব্রাউনের (Robert Brown) নিউক্লিয়াস (কোষ) তত্ত্ব

নিউক্লিয়াস (ইংরেজি: Cell Nucleus) বা কেন্দ্রিকা হল প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে ঘন, পর্দাঘেরা এবং প্রায় গোলাকার অংশ। যা কোষের সব জৈবনিক ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস ৷ রবার্ট ব্রাউন(Robert Brown) সর্বপ্রথম ১৮৩১ সালে কোষে নিউক্লিয়াস দেখতে পান এবং এর নামকরণ করেন।

কোষ জীববিজ্ঞানে,

নিউক্লিয়াস (নিউক্লিয়াস; ল্যাটিন নিউক্লিয়াস বা নিউকিউলিয়াস থেকে যার অর্থ বীজ)

হল ইউক্যারিওটিক অর্থাৎ প্রকৃতকোষে পাওয়া একটি ঝিল্লি-আবদ্ধ অঙ্গাণু। প্রকৃতকোষে সাধারণত

একটি একক নিউক্লিয়াস থাকে। তবে কোষের ধরন অনুসারে,যেমন স্তন্যপায়ীর লাল রক্তকণিকা(লোহিত

রক্তকণিকা)-র কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না আবার অস্টিওক্লাস্ট সহ আরও কয়েক ধরনের কোষ

বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয়ে থাকে।নিউক্লিয়াস তৈরির প্রধান কাঠামো হলো এর বহিঃপর্দা,

এটি মুলত একটি দ্বিস্তরী মেমব্রেন বা পর্দা যা সমগ্র নিউক্লিয়াসটিকে ঘিরে রাখে এবং

কোষীয় সাইটোপ্লাজম থেকে এর বিষয়বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে। এবং নিউক্লিয়ার ম্যাট্রিক্স

অর্থাৎ মাতৃকা (যার মধ্যে নিউক্লিয়ার উপাদানসমূহ রয়েছে) ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে একটি

নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে। যা নিউক্লিয়াসকে যান্ত্রিক সমর্থনদেয়। নিউক্লিয়াসই সম্পূর্ণ

কোষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে,তাই একে বলা হয় কোষের মস্তিষ্ক। নিউক্লিয়াসের অন্যতম

কাজ বংশগতীয় বস্তু বহন করা।

| কোষ জীববিদ্যা | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| প্রাণীকোষ | |||||||||||||||||||||||

একটি আদর্শ প্রাণীকোষের অংশমূহ:

রবার্ট ব্রাউনের (Robert Brown) নিউক্লিয়াস (পারমানবিক) তত্ত্ব পারমাণবিক নিউক্লিয়াস বা পরমাণুর

নিউক্লিয়াস (ইংরেজি: Atomic Nucleus)

হলো ক্ষুদ্র ও ঘনত্বপূর্ণ অঞ্চল যা পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ১৯০৯ সালের গাইগার-মার্সডেনের স্বর্ণপাত পরীক্ষার

উপর ভিত্তি করে ১৯১১ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড আণবিক নিউক্লিয়াস আবিষ্কার

করেন। ১৯৩২ সালে যখন নিউট্রন আবিষ্কার হয়, ডিমিত্রি

আইভ্যানেনকো I সূত্রঃ wanenko, D.D. (১৯৩২)। "The neutron hypothesis"। Nature। 129 (3265): 798। ডিওআই:10.1038/129798d0। বিবকোড:1932Natur.129..798I ও অরনার হাইজেনবার্গ প্রোটন ও নিউক্লিয়াস দ্বারা

গঠিত নিউক্লিয়াসের মডেলের আরো উন্নতি সাধন করেন। পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরই এর

নিউক্লিয়াসে পুঞ্জিভূত থাকলেও খুবই নগন্য পরিমাণ ভর ইলেকট্রন

ক্লাউডের উপরও নির্ভর করে। নিউক্লিয়ার বলের মাধ্যমে প্রোটন ও নিউট্রন একত্রে

যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াস গঠন করে।

| |||||||||||||||||||||||

(https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=নিউক্লিয়ার+উইকিপিডিয়া)।

জে. জে. টমসনের ইলেকট্রন তত্ত্ব

ইলেকট্রন একটি অধঃ-পরমাণু (subatomic) মৌলিক কণা (elementary particle) যা একটি ঋণাত্মক তড়িৎ আধান বহন করে। ইলেকট্রন একটি স্পিন -১/২ অর্থাৎ ফার্মিয়ন এবং লেপ্টন শ্রেনীভুক্ত। এটি প্রধানত তড়িৎ-চুম্বকীয় মিথষ্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ইলেকট্রন যে একটি উপআণবিক কণিকা তা সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী জে. জে. টমসন ১৮৯৭ সালে আবিষ্কার করেন।

| গঠন | মৌলিক কণিকা |

|---|---|

| পরিসংখ্যান | ফার্মিয়ন |

| প্রজন্ম | প্রথম |

| মিথষ্ক্রিয়া | অভিকর্ষ, তাড়িতচৌম্বক মিথস্ক্রিয়া, দুর্বল মিথস্ক্রিয়া |

| প্রতীক | e-, β- |

| প্রতিকণা | পজিট্রন |

| তত্ত্ব | জর্জ স্টোনি (১৮৭৪) |

| আবিষ্কার | জে. জে. থমসন (১৮৯৭) |

| ভর | ৯.১০৯ ৩৮২৬ (১৬) × ১০–৩১ কেজিআপেক্ষিক ভর 0(এই জন্যই পারমাণবিক ভরের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ভর ধরা হয় না)[১] ৫.৪৮৫ ৭৯৯ ০৯৪৫(২৪) × ১০–৪ এএমইউ |

| ইলেকট্রিক চার্জ | –১.৬০২ ১৭৬ ৫৩(১৪) × 10-১৯ Cএর আপেক্ষিক আধান -1[২] |

| স্পিন | ½ |

(https://bn.wikipedia.org/wiki/ইলেকট্রন)।

প্রোটন

একটি মৌলিক কণিকা। এটি স্থিতিশীল উপ-পরমাণু কণা। প্রতীক p, H+, or 1H+ । এর

ভর একটি নিউটনের তুলনায় সামান্য কম এবং একটি ইলেক্ট্রনের ভরের 1,836 গুণ ( প্রোটন-ইলেক্ট্রন ভরের

অনুপাত )। এর রয়েছে ইলেকট্রনের সমমানের (১.৬০২১৭৬৪৮৭(৪০)X ১০−১৯কুলম্ব) আধান; পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, ইলেকট্রনের আধান ঋণাত্মক আর

প্রোটনের আধান ধনাত্মক।

প্রোটনের নিশ্চল ভর হলো ১.৬৭২৬১৪ X ১০−২৭ কিলোগ্রাম, যা ইলেকট্রনের ভরের তুলনায় ১৮৩৬.১২ গুণ বেশি। পারতপক্ষে, প্রোটন হলো একটি হাইড্রোজেন আয়ন যা সকল পারমাণবিক নিউক্লিয়াস-এ বিদ্যমান। একটি হাইড্রোজেন কণা হতে একটি ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে যে ধনাত্মক আধান যুক্ত কণা (H+) অবশিষ্ট থাকে তাই প্রোটন। |

| শ্রেণীবিন্যাস | Baryon |

|---|---|

| গঠন | মৌলিক কণিকা |

| পরিসংখ্যান | ফার্মিয়ন |

| মিথষ্ক্রিয়া | অভিকর্ষ, তাড়িতচৌম্বক মিথস্ক্রিয়া, দুর্বল মিথস্ক্রিয়া, সবল মিথস্ক্রিয়া |

| প্রতীক | p, p+, N+ |

| প্রতিকণা | অ্যান্টিপ্রোটন |

| তত্ত্ব | উইলিয়াম প্রাউট (১৮১৫) |

| আবিষ্কার | আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (১৯১৯) |

| ভর | ১.৬৭২৬২১৬৩৭(৮৩) × ১০–২৭ কেজি ৯৩৮.২৭২০১৩ (২৩) MeV/c২ ১.০০৭২৭৬৪৬৬৭৭(১০) u [১] |

| জীবনকাল গড় | >২.১ × ১০–২৯ বছর(স্থায়ী) |

| ইলেকট্রিক চার্জ | –১e ১.৬০২১৭৬৪৮৭(৪০) × ১০-১৯ C[১] |

| চার্জ ব্যাসার্ধ | ০.৮৭৫(৭) fm |

| Electric dipole moment | <৫.৪ × ১০–২৪ e cm |

| স্পিন | ১⁄২ |

| Isospin | ১⁄২ |

| সমতা | +১ |

| ঘনীভূত | I(JP) = ১⁄২(১⁄২+) (সূত্রঃ ১.C. Amsler et al., "Review of Particle Physics" Physics Letters B667, 1 (2008) ২. https://bn.wikipedia.org/wiki//প্রোটন)। রাদারফোর্ড-জেমস চ্যাডউইকের নিউট্রন তত্ত্ব |

নিউট্রন হল একটি অতিপারমাণবিক

কণা, এর কোনও বৈদ্যুতিক আধান নেই এবং এর ভর প্রোটন কণার ভরের চেয়ে সামান্য বেশি। প্রোটন

এবং নিউট্রন মিলে পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে। যেহেতু নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন

এবং নিউট্রন একইরকম আচরণ করে, এবং প্রত্যেকের ভর প্রায় এক পারমাণবিক ভর একক, এই দুই

কণাকেই নিউক্লিওন বলা হয়।

| শ্রেণীবিন্যাস | ব্যারিয়ন |

|---|---|

| গঠন | ১ উচ্চ কোয়ার্ক, ২ নিম্ন কোয়ার্ক |

| পরিসংখ্যান | ফার্মিয়নিক |

| মিথষ্ক্রিয়া | মহাকর্ষ, দুর্বল, সবল, তড়িচ্চুম্বকীয় |

| প্রতিকণা | অ্যান্টিনিউট্রন |

| তত্ত্ব | আর্নেস্ট রাদারফোর্ড[১] (১৯২০) |

| আবিষ্কার | জেমস চ্যাডউইক[২] (১৯৩২) |

| ভর | 1.675×10^-24g |

| ইলেকট্রিক চার্জ | 0 (নিরপেক্ষ) |

► আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ এবং আপেক্ষিকতার বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্ব । এ মতে ভর এবং শক্তি, শক্তি এবং বস্তু সমার্থক।

►গ্যাব্রিয়েলের স্ট্রিং

কম্পন তত্ত্ব।

“স্ট্রিং কম্পন” তথা

“স্ট্রিং তত্ত্ব” বলতে গেলে CERN তথা “মডার্ণ কসমোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড মডেল”

থিওরিমতে, পদার্থ বিজ্ঞানের শেষ কথা

► CIRNN কম্পনের শক্তি তত্ত্ব।

CIRNN এর মতে, কম্পনের নেপথ্যে

রয়েছে শক্তির মাত্রা।

পরীক্ষণঃ একটি অতি চিকন

কিন্তু মজবুত কয়েক হাত লম্বা তার (Wire/String) নিই। মনে করি, A অগ্র প্রান্ত, C শেষ প্রান্ত এবং B মধ্য প্রান্ত। অতঃপর

A এবং C উভয় প্রান্ত-কে

শক্তভাবে টান টান করে বাধি। দেখা যাবে তারটি (String/Wire) স্থির, নিরব, নিশ্চল।

এবার B মধ্য প্রান্তে হালকাভাবে নাড়া দিই অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করি।তখন

তারে (Wire/String) হালকা কম্পন দেখা দেবে এবং অস্পষ্ট শব্দ উৎপন্ন

হবে। শক্তির মাত্রা যত বাড়ানো হবে কম্পনের মাত্রা তত বাড়বে, । একইভাবে বাড়বে শব্দের

মাত্রা। মশার বিরক্তিকর জাম্বো জেটের ন্যায় বিকট আওয়াজটির উৎস মশার তার পাখায় অনবরত

শক্তি প্রয়োগে প্রবল কম্পন সৃষ্টি।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে

সার্ণ কর্তৃক ল্যার্জ হ্যাড্রন কলাইরাডারে সেকেন্ডে ট্রিলিয়ন,ট্রিলিয়ন কম্পন সৃষ্টি

করে কৃত্রিম হিগস বোসন কণা উৎপন্ন করা হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আন্দ্রে লিন্ডে উপলদ্ধি করতে পারছিলেন যে, সৃষ্টির শুরুতে একটি অদৃশ্য শক্তির আগমন ঘটেছিলো- যে শক্তি সমগ্র মহাবিশ্বকে সকল দিক থেকে একই সাথে সমান ভাবে সম্প্রসারন করেছিলেন।

সত্যিই এই সম্প্রসারনের পিছনে একটি উচ্চমাত্রার শক্তি কাজ করেছিলেন- যে শক্তি বলে এই মহাবিশ্ব এত বিশাল হয়েছে এবং এখনও সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বর্তমান উদ্ঘাটিত তথ্য উপাত্ত দ্বারা এটা প্রমানিত হচ্ছে যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারনের পিছনে কাজ করছে একটি গুপ্ত শক্তি। তারা দীর্ঘদিন ধরে উপলদ্ধি করতে লাগলেন মহাকর্ষের টানে বস্তুর প্রসারনের হার কমে কিন্ত তা না ঘটে, ঘটছে ঠিক তার উল্টাটা। কোন রহস্যময় শক্তির প্রভাবে এই মহাকর্ষ বলকে পাশ কাটিয়ে বস্তুর ক্রমশ প্রসারণই ঘটছে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও গবেষনার একপর্যায়ে বিজ্ঞানীরা এই সীদ্ধান্তে উপনীত হন এই সমগ্র মহাবিশ্বের ৭৩% অংশজুড়ে গুপ্ত একটি শক্তি বিদ্যমান। বিজ্ঞানীরা তার নামকরণ করলেন “ডার্ক এনার্জি”এবং এই গুপ্ত শক্তিই মহাকর্ষ বলকে পাশ কাটিয়ে মহাবিশ্ব প্রসারণের কারন।

“ আমার আদেশ একবারই মাত্র যাহা চোখের পলকের ন্যায়-

বিজ্ঞানী এ্যালেন গুথের মতে আমাদের চোখের পলক ফেলতে যে সময় লাগে তার চেয়ে ঢের কম সময়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো।

আল কোরআন বলছে- “আমি আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেছি আমার শক্তি বলে এবং আমিই মহাসম্প্রসারণকারী। আর ভূমি! আমি উহাকে বিছাইয়া দিয়াছি। আমি কত সুন্দর প্রসরণকারী” (৫১.৪৭-৪৮)। ‘আসমান’ বলতে এখানে মহাবিশ্বের হিগস ফিল্ডের সীমারেখা বোঝানো হচ্ছে। যে সীমারেখাকে ডার্ক এনার্জী নামক গুপ্ত শক্তি দিয়ে মহাবিশ্বকে সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এত বিশাল করে তুলেছেন। তাহলে আমরা উপলদ্ধি করতে পারছি মহাবিশ্ব সৃশ্টির শুরুতে একটি বিকর্ষণ মূলক শক্তি কাজ করেছিলো। আল কোরআন ও বিজ্ঞান একই কথা বলছে।অথাৎ আল্লাহ তাঁর শক্তি হতে চোখের পলকে negative gravitational energy দ্বারা মহাবিশ্বকে সম্প্রসারন করেছেন । যখন প্রাথমিক সম্প্রসারন হয়ে গেছে তখন তিনি ভূমি গুলোকে মহাবিশ্বের মাঝে বিছিয়ে দিয়েছেন। এই বিছিয়ে দিতে বা ছড়িয়ে দিতে তিনি positive matter energy কে ব্যবহার করেছেন।

ভূমি বলতে

এখানে বোঝানো হচ্ছে মহাজাগতিক বস্তুসমূহ। এই বস্তুসমূহ positive

matter energy নামক শক্তির কারনে বা এক ঐক্যবদ্ধ থাকছে। উদাহরনস্বরুপ বলা যায়

গ্যালাক্সি সমূহ। অসংখ্য নক্ষত্রসমূহ গ্যাস মহাজাগতিক ধুলীকনা নিয়ে এক একটি গ্যালাক্সি

এক ঐক্যবদ্ধ থাকছে। একটি আকৃতি তৈরী করছে। এই সকল আকৃতি সমুহ বস্তু সমূহকে তিনি মহাবিশ্বের

সীমারেখার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ এক শক্তির কারনে তাদের আলাদা আলাদা

আকৃতি গঠন করেছেন। আল কোরআনও ঠিক এখানে negative gravitational

energy এবং positive matter energy এই দুটি বিষয়কে

উত্থাপিত করেছে।

দীর্ঘদিন ধরে

কানাডার ফিজিক্স এন্ড এ্যাষ্ট্রোনমি ডিপার্টমেন্ট এর বিজ্ঞানীগন ‘কিভাবে এই মহাবিশ্ব

নাস্তি থেকে প্রকাশিত হলো, কিভাবে এতবড় হলো এই বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষনা শুরু করেন। বিখ্যাত

সায়েন্স ম্যাগাজিন Physics-Astronomy ‘ওয়াটারলু

ইউনির্ভানিটির প্রফেসর মির ফজল এর সাক্ষাতকার গ্রহন করেন। ম্যাগাজিনটির সংবাদের কিছু

অংশ নিম্নরূপঃ

A

group of scientists led by Prof Mir Faizal, at the Dept of Physics and

Astronomy, at the University Of Waterloo, Canada, has positively applied the

theory to the very creation of existence itself. Prof Mir Faizal: “Virtual

particles contain a very small amount of energy and exist for a very small

amount of time. Prof Mir used some mind-bending mathematics and two current

theories:

•

The Minimum Length Scale – a size so infinitesimally small that space and time

cease to exist.

•

Doubly Special Relativity – which takes advantage of the massive energies

available just after the birth of the universe

Under

Inflation Theory the minute energies and lifetime of the virtual particle

become infinitely magnified, finally resulting in our 13.8 Billion-year-old

universe. Just to make things more complex Dr Mir says we have been trying to

answer the question ‘how did the universe come from nothing?’ all wrong.

According to the astonishing findings, the question is irrelevant as the

universe STILL is nothing. Dr Mir Faizal said: “Something did not come from

nothing. The universe still is nothing, it’s just more elegantly ordered nothing.”

He also added that the negative gravitational energy of the cosmos and the

positive matter energy of the cosmos essentially balanced out and generated a

zero sum.

বিজ্ঞানীদের

বক্তব্য ও তাদের গবেষনা থেকে এটা বোঝা যায় এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য একটি শক্তির প্রয়োজন

ছিলো আর সেই শক্তিই এই মহাবিশ্বকে বিকর্ষনমূলক শক্তিরুপে এত বিশাল রুপে সম্প্রসারণ

ঘটিয়েছে, সৃষ্টি করেছে সীমারেখা। আল কোরআন ও এমন বলছে “আমার শক্তি বলে-আমি সম্প্রসারণকারী”।

সেই শক্তি আকর্ষনমূলক শক্তিরুপে মহাবিশ্বের সকল বস্তুসমূহের খন্ড খন্ড প্রতিচিত্র সৃষ্টি

করেছে। সৃষ্টি করেছে আলাদা আলাদা সত্ত্বা, আলাদা আলাদা গ্যালাক্সি।

“Everything did not come from nothing. the negative gravitational energy of the cosmos and the positive matter energy of the cosmos essentially balanced out.” “সবকিছু শূন্য থেকে আসেনি। কসমসের নেতিবাচক মহাকর্ষীয় শক্তি এবং মহাজগতের ইতিবাচক পদার্থ শক্তি মূলত ভারসাম্যপূর্ণ মহাবিশ্বের ভিত্তি।" (কানাডার পর্দাবিজ্ঞানী মীর ফজল)

আইনস্টাইনের যুগান্তকরী ভরশক্তি সমীকরণ।

“জড়তা” কি বস্তুর “শক্তির” উপর নির্ভরশীল? –এ শিরোনামে

১৯০৫ সালে “Analen Dar Physic” নামক এক গবেষণাধর্মী

জার্নালে জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ।

অ্যারিস্টটল কথিত “জড়তা” নিউটনের পরিভাষায় যা “ভরবেগ” উক্ত গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন সেই

জড়তা বা ভরবেগেরই নাম দিলেন “ইনার্শিয়া”। আর এই ইনার্শিয়াকে আবার আইনস্টাইন অভিহিত

করেন বস্তুর “ভরশক্তি”রূপে। এ মত-কে কেন্দ্র করে আইনস্টাইন রচনা করেন

এক যুগান্তকরী সমীকরণ যার নাম ভরশক্তি সমীকরণ।

আইন্সটাইন

মূলত E=mc^2 সমীকরণের সাহায্যে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ভর এবং শক্তি আলাদা আলাদা কোনো বিষয় নয়, বরং এরা পরস্পর একই জিনিস, শুধু দুইটি অবস্থাতে আছে। E=mc^2 সমীকরণটির E= energy বা শক্তি, M= mass বা ভর এবং c=

আলোর গতীর মান।

এখন প্রশ্ন করতে পারেন

এখানে আলোর গতি কোত্থেকে আসলো? আসলে আপেক্ষিকতার তত্ত্বের গণিত থেকে আলোর গতির মানটি

উঠে এসেছে, এটাকে আপাতত রূপান্তর ফ্যাক্টর মনে করলেই হচ্ছে। অর্থাৎ আইন্সটাইননের সমীকরণের

মূলভাব ছিলো যে, ভর থেকে শক্তি বা শক্তি থেকে ভর রুপান্তর সম্ভব।

আরো সহজভাবে বলতে গেলে,

ভরশক্তি/স্থিরশক্তি/স্থিরভর (যেটাই বলেন না কেনো) থেকে বিভিন্ন প্রকার শক্তি যেমন তাপশক্তি

বা গতিশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদী রুপান্তর সম্ভব এবং অন্যদিকে

শক্তির বিভিন্ন রুপকে ভরশক্তি/স্থিরশক্তি/স্থিরভর-এ রূপান্তর সম্ভব।

তাত্ত্বিক মতভেদের স্বরূপ

কোনো কোনো তাত্ত্বিকের মতে, ভরশক্তিকে অন্যান্য

শক্তি যেমন তাপশক্তি, গতিশক্তি ইত্যাদীতে রুপান্তর করা সম্ভব হলেও কিন্তু তাপশক্তি,

গতিশক্তিকে ভরশক্তিতে রুপান্তর করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

এরপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে, সামান্য পরিমান কণা

তৈরি করতে যে প্রচুর পরিমান শক্তি এবং গতিশক্তির প্রয়োজন তা কোনোভাবেই তৈরি করা সম্ভবনা

নয়।

পক্ষান্তরে CIRNN মনে করে যে, প্রায় আলোর বেগে বিলিয়ন

বিলিয়ন প্রোটন কণার পরস্পর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিয়ে সৌর কেন্দ্রের সৌরশক্তির

তুলনায় লক্ষ গুণ শক্তি সন্চার করে সেকেন্ডে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কম্পন শক্তি সৃষ্টি

করে সার্ণ কর্তৃক ২০১২ সালে কৃত্রিমভাবে হিগস বোসন কণা উৎপন্নের মধ্য দিয়ে আইনষ্টাইনের

এই E=mc^2 তত্বটি প্রমাণিত

বলে যা স্ট্রিং থিওরির সত্যতাকেও প্রতিপন্ন করে।

তাছাড়া E=mc^2 তত্বে শর্ত সাপেক্ষে আলোর নিরঙ্কুশ যে

গতি বেঁধে দেয়া হয়েছে সে শর্তটিও CIRNN গ্রহণযোগ্য মনে করে। শর্তটি

হচ্ছে, যদি কোনো বস্তু কণা (যেমন

প্রোটন কণা) কোনো অসীম গতির কারণে আলোর গতি ছাড়িয়ে যায় তাহলে নিউট্রিনোর মত

প্রায় ভরশুন্য বস্তুকণা আলোর গতি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে আইনস্টাইন তৎসময়ের এনালগ

যুগের বিবেচনায় আলোর গতি ছাড়িয়ে যাওয়াকে অসম্ভব বলে মন্তব্য করেন এই যুক্তিতে যে,

গতি বৃদ্ধির সাথে বস্তুর ভরত্ব বৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আইনষ্টাইনের এই E=mc^2 তত্বের স্ট্যান্ডার্ড গতি হচ্ছে আলোর গতি (সেকেন্ডে ১

লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল)। কোনো কারণে আলোর

গতি (সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইলের এত অধিক হলে পর সে কণাটি আলোর গতি ছাড়িয়ে

যেতে পারে। যে গতিকে আইনস্টাইন বলেছেন “অসীম শক্তি”। অর্থাৎ অসীম শক্তি প্রয়োগ হলে পর কোনো

বস্তুকণা আলোর গতি ছাড়িয়ে যেতে পারে। এরূপ ব্যাখ্যায় আমরা আইনস্টাইনের E=mc^2 তত্বের সাথে র্যাপ ড্রাইভ, ওয়ার্ম হোল তত্ত্বের যে

বৈসাদৃশ্যতা তার মধ্যে একটা নীতিগত সমঝোতার আলো দেখা যেতে পারে ।

আইনস্টাইন

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সাহায্যে একটি বিখ্যাত সম্পর্ক বের করেন। এটি হলো ভর ও

শক্তির সম্পর্ক।

ভরকে শক্তিকে

রূপান্তরের সম্পর্ক নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়,

E=mc²

------------------------------(i)

যেখানে,

E= মোট শক্তি

m= বস্তুর ভর এবং

c= আলোর দ্রুতি

সম্প্রসারিত

কর্মকান্ড:

গতিশীল অবস্তায়

বস্তুর ভর বৃদ্ধি পায় এই তথ্য ব্যবহার করে কোনো বস্তুর গতিশক্তি নির্ণয় করলে দেখা

যায় যে,ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করলে প্রচুর শক্তি পাওয়া সম্ভব।

এই বিষয়ে একটি

প্রতিবেদন নিচে তৈরী করা হল:

সংকেত:

আমরাজানি যে,কোন

বস্তুকে নিশ্চল অবস্থা থেকে গতিশীল অবস্থায় আনতে যে পরিমাধ কাজ করতে হয় তাকে

বস্তুর গতিশক্তি বলে। অর্থাৎ,

বস্তুর গতিশক্তি =

গতিশীল বস্তু দ্বারা সম্পাদিত কাজ

ধরাযাক, বস্তুটিকে

গতিশীল করতে F বল প্রয়োগ করা হলো এবং বস্তুটি বলের দিকে ds পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম

করল।

সুতরাং,

গতিশক্তি=Fds

বস্তুটির অতিক্রান্ত

মোট দূরত্ব S হলে,

মোট গতিশক্তি, T = ∫

Fds --------------------(ii) [uper limit s lower limit 0]

আমরাজানি যে,

F = d/dt (mv)

এবং ds/dt = v

.'. ds = v dt

এখন F ও ds এর মান

বসিয়ে,

T = ∫ d/dt (mv).

vdt

[uper limit mv lower

limit 0]

= ∫ vd (mv) [ s=0

mv =0 , s=s mv=mv]

= ∫ v ( vdm + mdv)

= ∫ ( v² dm + mdv )

-----------------------(iii)

আপেক্ষিকতা থেকে

আমরাজানি যে,

m = m。/ √ 1 − v²/c²

m² = m。2 / 1 − v²/c²

⇒ ( 1 − v²/c² ) m² = m。²

⇒ ( c² − v²/c² ) m² = m。²

⇒ m² c² − m² v² = m。2 c²

এই সমীকরণকে

অন্তরীকরণ করে পাওয়া যায়,

2mc² dm − ( 2mv² dm + 2 vm² dv)=0

c² dm − v² dm = mvdv

⇒ mvdv + v² dm = c² dm

এই মান সমীকরণ (ii)

বসিয়ে পাই,

T = ∫ c² dm [ mv=0

m=m。,mv=mv m=m], [uper limit m lower limit m。]

এখানে m。 নিশ্চল ভর।

.'. T = c² ∫ dm

= c² [m] [uper

limit m lower limit m。]

= c² (m − m。)

.'. T = mc² − m。c²

⇒ T + m。c² = mc² -----------------------(iv)

বস্তু যদি স্থির

থাকে তখন তার মধ্যে ভরের কারণে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে তাকে নিশ্চল ভরশক্তি বা

নিশ্চল শক্তি বলে যা হলো m。c²

সুতরাং, মোট শক্তি,

E = T + m。c²

= গতিশক্তি

https://malayalamsub.com/%E0%A6%B8%E0%A7%8D

স্ট্রিং থিওরী: বিজ্ঞানীদের আশার আলো!

তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান মতে কণার স্বরূপ

কণা তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের মতে, মৌলিক কনিকারা হল মাত্রাহীন বিন্দুর মত। জ্যামিতিক ভাষায় বিন্দুর সংজ্ঞা হচ্ছে: “যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকেই বিন্দু বলে”। অর্থাৎ যে কণার দৈর্ঘ্য,প্রস্থ ও উচ্চতা নেই , বাস্তবে তার কোন মাত্রাও থাকার কথা নয়।সুতরাং, কণা তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের মতে, মৌলিক কনিকারা হলো অনুরূপ মাত্রাহীন বিন্দুদের মত পক্ষান্তরে স্ট্রিং থিওরি মতে, মৌলিক কণিকারা মাত্রাহীন বিন্দুর মত নয়, বরং এগুলো হলো একমাত্রিক তারের মত। একটি তারের যেমন শুধু দৈর্ঘ্য আছে; মৌলিক কণারাও ঠিক তেমনি। এ কারণেই এই তত্ত্বের নামও হয়েছে স্ট্রিং থিওরি বা তার-তত্ত্ব।

স্ট্রিং থিওরির প্রকারভেদঃ

মৌলিক কনাগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মুলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ক) এক শ্রেনির নাম বোসন খ) আরেক শ্রেনির নাম ফার্মিওন। প্রথম দিকে যে স্ট্রিং থিওরি গঠন করা হয় তাকে বলা হত বোসনিক স্ট্রিং থিওরি।

স্ট্রিং থিওরীর মূল লক্ষ্যঃ

স্ট্রিংগুলোর কোয়ান্টাম অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে প্রকৃতিতে বিদ্যমান সকল মৌলিক কনিকার আচরণ ব্যাখ্যা করা স্ট্রিং থিওরীর মূল লক্ষ্য।

স্ট্রিং থিওরী দিতে যাচ্ছে পুরাতন পৃথিবীকে নতুন বিজ্ঞান উপহার!

কনাবাদি পদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেল যেসব কনিকাদের নিয়ে কাজ করে, স্ট্রিং থিওরি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এসব কনার সাথে চমৎকারভাবে মহাকর্ষের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারে। এ কারণে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী যে, মহাজাগতিক সবকিছুর তত্ত্ব হিসাবে স্ট্রিং থিওরি সকল কাজের কাজী হওয়ার দাবী রাখে অর্থাৎ এই তত্ত্বের নিজস্ব গানিতিক মডেলের সাহায্যে স্ট্রিং থিওরি প্রকৃতিতে বিদ্যমান চারটি মৌলিক বল, সকল প্রকার শক্তি ও পদার্থের যেকোনো অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এই তত্ত্বের অনুকল্পগুলো (হাইপোথিসিস) আজকাল কণাবাদী পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুতঃ স্ট্রিং থিওরীর ধারণাগুলো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি ও কোয়ান্টাম গ্রাভিটির (মহাকর্ষের কোয়ান্টাম রুপ) সকল ধোঁয়াশা দূর করে আমাদের পুরাতন পৃথিবীতে এক নতুন পদার্থবিজ্ঞান উপহার দিচ্ছে।

স্ট্রিং তত্ত্বঃ হতে পারে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্বের উত্তম ব্যাখ্যাকার

►"মহাবিশ্বের সার্বিক কাঠামোর ব্যাখ্যা করতে, ব্ল্যাক হোলের রহস্য ভেদ করতে কিংবা পদার্থ বিজ্ঞানের সার্বিক একটা তত্ত্বে পৌঁছাতে হলে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব জরুরী হয়ে পড়েছে। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সফল তত্ত্বটি হলো স্ট্রিং তত্ত্ব।....মহাবিশ্বের প্রায় সব অমীমাংসিত বিষয়গুলো তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কেবল স্ট্রিং তত্ত্বই। তাই এই তত্ত্বই হতে চলেছে আগামী দিনের পদার্থ বিজ্ঞানেএর মূল অনুষঙ্গ।" (অশোক সেন, গবেষক, অধ্যাপক, হরিশচন্দ্র রিসার্চ সেন্টার, ভারত)।

মহাজাগতিক তার (Cosmic string) বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা খুবই উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান সমৃদ্ধ।

বিংশ শতাব্দির ৮০-র দশকে প্রথমবারের মতো বিজ্ঞান বিশ্বে ‘Cosmic String' তথা মহাজাগতিক তার (স্ট্রিং) সম্পর্কিত সৃষ্টিতত্ত্ব আবির্ভূত হয়ে রীতিমত তাক লাগিয়ে দেয়। Big Bang model গবেষণাকারী বিজ্ঞানগণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়েই মহাজাগতিক তারের উপস্থিতি এবং এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এই তার যাদুময়ী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে থাকে।

এ মহাজাগতিক তারগুলো (Cosmic strings) লম্বায় লক্ষ লক্ষ আলােকবর্ষ কিংবা তার চেয়েও বেশি লম্বা। কিন্তু ব্যাস এত সূক্ষ্ম যে কল্পনা করাও বেশ দুরূহ ব্যাপার। গাণিতিকভাবে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় 10-30 cm প্রায়। অর্থাৎ ১ সে.মি. দৈর্ঘ্যকে ১০০ কোটি, কোটি, কোটি কোটি দিয়ে ভাগ করলে যা হবে তার সমান মাত্র। এদের আকৃতি কোথাও কুণ্ডলীর মতো, কোথাও আংটির মতো, কোথাও সর্পিল আবার কোথাও দেখতে কটিবন্ধের মতো । Cosmic strings-এর পদার্থ ভর অকল্পনীয়, বিরাট ও বিশাল, মাত্র কয়েক কিলোমিটার তারের ভর সমগ্র পৃথিবীর ভরের চাইতেও কুয়েক গুণ বেশি। এ তারগুলো খুবই শক্তিশালী এবং এদের ঘনত্ব 'ব্ল্যাক হোলের ঘনত্বের চেয়েও বেশি।

১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানীগণ তথ্য দেন যে এদের ঘনত্ব হলো- 1021gm/c.c, যা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। Cosmic strings'গুলোই নবীন মহাবিশ্বে প্রথম গ্যালাক্সির বীজ বপন করেছিল। তখন নবীন মহাবিশ্ব ধোঁয়ায়/ পরিপূর্ণ ছিলো। ঐ সময় Cosmic strings' ধোঁয়ার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বলের (Gravity) মাধ্যমে ধোঁয়া, গ্যাস ও ধূলিকণাকে আকর্ষণ করে নিজেদের অভ্যন্তরে জমা করতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে নবীন মহাবিশ্বটি গুচ্ছ গুচ্ছভাবে গ্যাসীয় পদার্থের মেঘখণ্ডরূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মেঘখণ্ডগুলো আবর্তন শুরু করে এবং দু'মিলিয়ন বছরে প্রােটো-গ্যালাক্সি ও চার মিলিয়ন বছরে পূর্ণ গ্যালাক্সিতে রূপান্তরিত হয়ে মহাবিশ্বের মূল কাঠামোতে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানীগণ এখনও রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে কোনো কোনো গ্যালাক্সির কেন্দ্রে Cosmic strings-এর সন্ধান পাচ্ছেন। গ্যালাক্সিগুলো দিকে তাকালে ওদের গঠন অবয়বে Cosmic strings বা মহাজাগতিক তারের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মহাবিশ্বের সার্বিক কার্যক্রমে বলের দিক থেকে ৪ প্রধান বল যথাক্রমে ১.মহাকর্ষ বল ২. সবল নিউক্লীয় বল ৩. দূর্বল নিউক্লীয় বল এবং ৪.চৌম্বুক তড়িৎ.বল। অন্যদিকে কণা বিবেচনায় এ পর্যন্ত আবিস্কার বিবেচনায় মহাবিশ্বের মূল কণিকার সংখ্যা হলো ১৬। যার মধ্যে ১৪টি ফার্মিয়ান গোত্রের কণা আর আলোর ফোটন কণাসহ বাকী চারটিকে বলা হয় বোসন শ্রেণীর কণা। উক্ত ১৬টি কণার এককরূপ আইনস্টাইনের মতে ঘটনাদিগন্ত যা বিন্দু সদৃশ।অর্থাৎ মহাসূক্ষ্ণবিন্দুতে মহাবিশ্বের শুরু সেই সূক্ষ্ণ বিন্দুতেই ঘটনাদিগন্তে শেষ। তবে স্ট্রিং থিওরি মতে এটিই শেষ কথা নয়। বরং স্ট্রিং থিওরিমতে প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের উৎসমূল স্ট্রিংয়ের কম্পনে নিহিত। অর্থাৎ কম্পনই মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূল কথা। এই কম্পনের মাত্রার উপর নির্ভর করে কোন্ বস্তু কিরূপ হবে। স্ট্রিং বা সুতার বিভিন্ন মাত্রার ঘূর্ণয়নের ফলে বিভিন্ন প্রকার কণার উদ্ভব। যেমন ইলেকট্রনের জন্য তন্তুর (স্ট্রিং) কম্পন মাত্রা একরকম। কোয়ার্কের জন্য তন্তুর কম্পনমাত্রা আবার আরেক রকম। অন্য ১৪টি কণার জন্য তন্তুর আলাদা মাত্রার কম্পন নির্দিষ্ট আছে। তন্তুর কম্পনের মাত্রাই ঠিক করে দেয়, তা থেকে সৃষ্ট কণার ভর, চার্জ, স্পিন কেমন হবে।এই বৈশিষ্ট্যগুলোই একধরণের কণা থেক আরেক ধরণের কণার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। এসব বিচিত্র কণা দিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের মহাবিশ্ব। এই মহাবিশ্ব তাই সুতায় বোনা মহাবিশ্ব (বিজ্ঞানচিন্তা বর্ষঃ ৬ সংখ্যাঃ ০১, অক্টোবর, ২০২১, পৃষ্ঠাঃ ৫৪)।

শব্দের সংজ্ঞা

শব্দ : যে তরঙ্গ বায়ু বা অন্য কোনো মাধ্যমের মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় এবং মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায় তাকে শব্দ বলে। https://bn.quora.com/sabda-kake-bale

শব্দ এক ধরনের তরঙ্গ। এই শক্তি সঞ্চালিত হয় শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে । শব্দ তরঙ্গ হলো অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। কোনো মাধ্যমের কণাগুলোর বা স্তরসমূহের সংকোচন ও প্রসারণের সৃষ্টির মাধ্যমে এই তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। শব্দের প্রতিফলন ও প্রতিসরন ঘটে।

কম্পনঃ শব্দের উৎসমূল

শব্দ হলো এক ধরনের তরঙ্গ যা পদার্থের কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয়। মানুষের কানে এই কম্পন ধৃত হলে শ্রুতির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ বায়বীয়, তরল এবং কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বাতাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শব্দের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৬৮.১ মাইল তথা প্রতি সেকেন্ডে ৩৪৩.৪ মিটার।

পদার্থের মধ্য দিয়ে শব্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার সময় ঐ পদার্থের সকল কণা স্পন্দিত হতে থাকে। প্রতি সেকেণ্ড একবার স্পন্দনকে বলা হয় ১ হার্জ। সকল স্পন্দন মানুষের কানে ধরা পড়ে না তথা শ্রুতির অনুভূতি সৃষ্টি করে না। সাধারণভাবে মানুষের কানে ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ স্পন্দনের শব্দ তরঙ্গ শ্রুত হয়। পরিবেশের জন্য স্বাস্থ্যকর শব্দের তীব্রতা ৬০ ডেসিবল। এই পরিধির কম হলে শব্দকে হলা হয় ইনফ্রা সাউন্ড এবং এর বেশি হলে বলা হয় আল্ট্রা সাউন্ড। কোন বস্তু শব্দের চেয়ে বেশী গতিতে বাতাসের মধ্য দিয়ে ধাবিত হলে তাকে বলা হয় সুপারসনিক।

https://bn.quora.com/sabda-kibhabe-utpanna-haya

শব্দের ইংরেজি যদি word হয়, তাহলে সেটার অর্থ হচ্ছে একাধিক বর্ণ দিয়ে গঠিত অর্থবহ কোনো কিছু। অন্যদিকে শব্দের ইংরেজি যদি sound হয়, তাহলে সেটার অর্থ হচ্ছে পদার্থের কম্পনের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গ। তাই ইংরেজিতে word ও sound এর ক্ষেত্রে এই পার্থক্য স্পষ্ট, যা বাংলায় নয়! সেকারণে পদার্থের কম্পনের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গকে আওয়াজ বলাটা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনেআবার মানুষ যখন কোনো বাক্য, শব্দ, অক্ষর বা বর্ণ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, তখনও কিন্তু কম্পনের ফলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়! তাই শব্দ (word) ও আওয়াজ (sound) কিছুটা হলেও একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত!https://bn.quora.com/শব্দ-word-এবং-

কম্পনঃ স্ট্রিং তত্ত্বের একটি মৌলিক দিক

কম্পাঙ্কের সংজ্ঞা

একক সময়ে অর্থাৎ এক সেকেন্ডের মধ্যে যতবার পূর্ণতরঙ্গ সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক (n) বলা হয় যদি কোনো বস্তু প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ২০ বার কাঁপে তবে সেই বস্তু থেকে উৎপন্ন শব্দ শোনা যাবে। এভাবে আবার কম্পন যদি প্রতি সেকেন্ডে ২০,০০০ বার এর বেশি হয় তাহলেও শব্দ শোনা যাবে না। সুতরাং আমাদের কানে যে শব্দ শোনা যায় তার কম্পাঙ্কের সীমা হলো ২০ Hz থেকে ২০,০০০ Hz। কম্পাঙ্কের এই পাল্লাকপ শ্রাব্যতার পাল্লা বলে। যদি কম্পাঙ্ক ২০ Hz এর কম হয় তবে তাকে শব্দেতর কম্পন বলে। যদি কম্পাঙ্ক ২০,০০০Hz এর বেশি হয় তবে তাকে শব্দোত্তর কম্পন বআমাদের অন্তঃকর্ণের মধ্যে এই পর্দায় শব্দ পৌঁছালে আমরা শুনতে পাই। ২০ হাজার হার্জের শব্দ আমাদের শ্রবণা অনভূত সৃষ্টি করে না। যেমন উচ্চ শব্দের কোনো মাধ্যম থেকে আমরা শব্দ পাই না। আমাদের মস্তিষ্ক তা গ্রহণ করে না।https://bn.quora.com/শব্দের-কম্পাঙ্ক-20-000-Hz-এর-বেশি

►হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টারের জ্যোতিপদার্থবিদরা দক্ষিণ মেরুতে স্থাপিত টেলিস্কোপের সাহায্যে যে তরঙ্গ প্রবাহের সন্ধান পেয়েছেন, তা ১৪শ' কোটি বছর আগে এই তরঙ্গের উৎপত্তি এবং তরঙ্গটি বিগ ব্যাং-এর প্রথম কম্পন” বলে বর্ণনা করেছেন-যা আলবার্ট আইনস্টাইনের এক শতকের পুরোনো আপেক্ষিক তত্ত্বের মিল পাওয়া যায় ৷ এ থেকে এই প্রথম ‘কসমিক ইনফ্লেশন' বা মহাজাগতিক স্ফীতির সরাসরি তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেল৷ শুধু তাই নয় এই তত্ত্ব থেকে এ কথাও সহজেই বলা যায় যে, মহাবিশ্ব তার সূচনাকালীন ‘চোখের পলক ফেলার সময়ের মধ্যে একশ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন গুণ বিস্তার লাভ করেছে ৷ এই আলোক তরঙ্গ নির্ণয়ের ফলে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ঠিক কত কোটি বছর আগে – এটা নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান নানা যে জল্পনা-কল্পনা চলছে এ মহাজাগতিক তথ্য এসব জল্পনা-কল্পনার একটা সদুত্তরও হতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)।

কম্পাঙ্ক:কোয়ান্টাম শক্তির বাহক►বিদুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি নির্গত হয় বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ আকারে। এই গুচ্ছেরই নাম কোয়ান্টা যা থেকে কোয়ান্টাম শব্দের বুৎপত্তি। প্রতিটি কোয়ান্টার শক্তি নির্ভর করে শুধুমাত্র এর কম্পাঙ্কের ওপর। এতে প্রতীয়মান যে, কোয়ান্টার শক্তির উৎসমূল কম্পন যা স্ট্রিং থিওরির ভিতকোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি অনুসারে, কোয়ান্টাম ফিল্ডকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করা হলে সেই ফিল্ডে এক ধরনের কম্পন তৈরি হয়। এই কম্পনে সেই ফিল্ডে “কোয়ান্টা” (Quanta) নামক এক প্রকার কণিকা তৈরি হয়- যা বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে অতিপারমাণবিক কণিকা হিসেবে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। অর্থাৎ আমরা যেসব মৌলিক কণিকার কথা বলি, এগুলো মূলত বিভিন্ন কোয়ান্টাম ফিল্ডের কম্পন। ইলেকট্রনের ফিল্ডকে আঘাত করা হলে ইলেকট্রন তৈরি হবে। কোয়ার্ক ফিল্ডে আঘাত করলে কোয়ার্ক তৈরি হবে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে আঘাত করলে আলোর কণিকা ফোটন তৈরি হবে। হিগস ফিল্ড যেহেতু একটি কোয়ান্টাম ফিল্ড, তাই হিগস ফিল্ডকে আঘাত করলেও একটি কণিকা তৈরি হবে। হিগস ফিল্ডের কোয়ান্টাকে আমরা বলি হিগস বোসন (গড'স পার্টিকেল)।

বিখ্যাত কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ সমস্যা

আগে মনে করা হত, কোনো বস্তু থেকে ছোট-বড় নির্বিশেষে সব কম্পাঙ্কের তরঙ্গ সমান হারে নির্গত হলে বস্তু থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ হবে অসীম, যা অসম্ভব। এটাই ছিল বিখ্যাত কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ সমস্যা। পক্ষান্তরে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বললেন, বড় কম্পাঙ্কের তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম নির্গত হয়। কেন? কারণ হলো, যথেষ্ট বড় কম্পঙ্কের ক্ষেত্রে একটিমাত্র কোয়ান্টার শক্তিই বস্তুতে উপস্থিত মোট শক্তির চেয়ে বেশি। ফলে, বেশি কম্পাঙ্কের (মানে বেশি শক্তির) বিকিরণ নির্গত হয় খুব কম। ফলে নির্গত বিকিরণে শক্তি অসীম আর হয় না। এভাবেই প্ল্যাঙ্ক বড় এক সমস্যার সহজ সমাধান করলেন। তবে প্ল্যাঙ্কের আগে বোলজম্যানও ১৮৮৭ সালে বিচ্ছিন্ন শক্তিস্তরের কথা বলযাই হোক, পরের দশকগুলোতে তত্ত্বটিকে সমৃদ্ধ করলেন বোর ও তাঁর শিষ্যরা। অবদান আছে আইনস্টাইনেরও। উল্লেখযোগ্য অবদান আছে ডি ব্রগলি, ম্যাক্স বর্ন, ডিরাক, হাইজেনবার্গ, পাউলি, শ্রেডিঙ্গহার ও ফাইনম্যানদেরও।

সূত্র: অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম/স্টিফেন হকিং, এফন্যাল ডট জিওভি, ইউঅরিজন ডট এজু, ডিসকভার ম্যাগাজিন, নিউ অ্যাটলাস ডট কম, উইকিপিডিয়া।https://newatlas.com/quantum-theory-reality-anu/37866/ https://qm.bishwo.com/quick-glance.html

সুপারস্ট্রিং থিওরি

গোড়ার দিকে এই থিওরি কেবল বোসন কণা নিয়েই আলোচনা করত। পরবর্তীতে পদার্থবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ধরনের এই মৌলিক কনিকাদের মধ্যে এক ধরনের তাত্ত্বিক সাদৃশিক যোগ সূত্র আবিস্কার করেন। এই দুই ভিন্ন ধরনের কনিকাদের মধ্যে এই তাত্ত্বিক সাদৃশ্যের নাম দেওয়া হয় সুপারসিমেট্রি। পরে এই সুপারসিমেট্রির ধারনাকে স্ট্রিং থিওরিস্টরা তাদের তত্ত্ব গঠনে ব্যবহার করেন। এই নতুন প্রবর্তিত স্ট্রিং থিয়োরির নাম দেওয়া হয় সুপারস্ট্রিং স্ট্রিং তত্ত্ব (SUPER STRING THEORY).

► স্ট্রিং তত্ত্বমতে, মহাবিশ্বের কণাগুলো যে বিন্দুতে বসে আছে, ওগুলো অ্যাবসুলেট মিনিমাম নয়। লোকাল মিনিমাম। একটা সময় গিয়ে লোকাল মিনিমাম অবস্থা ভেঙ্গে প ড়তে পারে। তখন কণাগুলো আর এই বিন্দুতে থাকতে পারবে না। চলে যাবে অ্যাবসুলেট মিনিমাম শক্তির বিন্দুতে।আর সেই বিন্দুগুলো আসলে আলাদা আরেকটা মহাবিশ্বের (যেটা আসলে অ্যাকচুয়াল মহাবিশ্ব) অংশ। তাই লোকাল অবস্থা ভেঙ্গে পড়লে (কুল্লুমান আলাইয়া ফান) আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বের আর অস্তিত্ব থাকবেনা। এই মহাবিশ্বের সব উপাদান চলে যাবে আরেকটা মহাবিশ্বে....এটা যদি ঘটে, তাহলে মহাবিশ্বের তাপীয় মৃত্যুর আগেই আমরা অ্যাকচুয়াল মহাবিশ্বে চলে যাব (বিচি, জানুয়ারি ২০২০, পৃঃ ৪৮)।

► আইনস্টাইনের E=mc² সমীকরণমতে বস্তু ও শক্তি আসলে সমার্থক। (বিজ্ঞান চিন্তা পৃঃ ৪৪)। ...তাই জমে থাকা শক্তিও জমে থাকা বস্তুর মত (পৃঃ ৩৫)। স্ট্রিং থিওরীমতে, প্রাপ্ত কণাগুলো অসলে এক ধরণের সুতার কম্পন যা আমরা কণা (পার্টিকেল) হিসাবে দেখে থাকি।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের ইতিকথা

মাক্স প্লাঙ্কের সময় কৃষ্ণবস্তু থেকে বেরিয়ে আসা বিকিরণের চরিত্র ব্যাখ্যা

করা পদার্থবিদ্যায় এক বিরাট সমস্যা ছিল। সনাতনী তাপগতি বিদ্যা এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ বিষয়ে

কাজ করেছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হেনরিক রুবেন, আর্নস্ট

প্রিংসাইম, অটো লুথান প্রমুখ আরও কতিপয় বিজ্ঞানী; আর উত্সাহী তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন ডব্লু ভিন, লর্ড র্যালে এবং কে এইচ জিনস।

১৭৯২ সালে টি ওয়েজউড লক্ষ্য করেছিলেন যে তাপিত সকল বস্তু একই তাপমাত্রায়

রক্তিম হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই অনুমানের সঠিক ব্যাখ্যা দেন কারচফ। ১৮৫৯ সালে তিনি

তাপ-গতি তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে বিকিরণ শক্তি ও শোষণ সহগের অনুপাত কেবল

মাত্র কম্পাংক ও তাপমাত্রার অপেক্ষক, বস্তুর

চরিত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। ১৮৯৩ সালে ডব্লু ভাইন আরেক ধাপ এগিয়ে দেখাতে সক্ষম

হলেন বিকিরণ শক্তির সংখ্যা দু’টি। সংখ্যা দু’টি হল : কম্পাঙ্কের ত্রিঘাত ও কম্পাঙ্ক-তাপমাত্রার অনুপাতের অপেক্ষক।

7 অক্টোবর, সাল 1900

ম্যাক্স প্লাঙ্ক তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক। হেনরিখ রুবেন্স তাঁর গবেষণা সহকর্মী। ওই দিন রুবেন্স আর তাঁর স্ত্রী

বেড়াতে আসেন প্লাঙ্কের বাড়িতে। সেখানেই রুবেন্স জানান, কৃষ্ণবস্ত্ত (Black Matter/Dark Matter-Dark Energy) বা কালো রঙের বস্তুর বিকিরণের একটা পরীক্ষার কথা।

এছাড়া অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী লুডভিক বোলজম্যান, জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেম ভিন এবং দুই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লর্ড রেলে ও

জেমস জিনস প্রত্যেকে বিভিন্ন সূত্র উপস্থাপন করেন কিন্তু কোনোটাই কৃষ্ণবস্তুর

বিকিরণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি।

রুবেন্স প্ল্যাঙ্ককে বলেন, দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণের ব্যাখ্যা উইলহেম ভিনের সূত্র দিয়ে করা যায়

কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গে তা অচল।

আবার লর্ড রেলে ও জেমস জিনসের সূত্র দিয়ে

ক্ষুদ্র তরঙ্গের বিকিরণ ব্যাখ্যা করা গেলেও দীর্ঘ তরঙ্গের ব্যাখ্যায় তা যায় না।

অর্থাৎ, দীর্ঘ এবং ক্ষুদ্র উভয় তরঙ্গের

ব্যাখ্যার জন্য একইসাথে দুটি সূত্রই প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হলো সূত্র দুইটা পরস্পরবিরোধী!

সন্ধ্যায় রুবেন্স ও তাঁর স্ত্রী বাসায় ফিরে

গেলে প্ল্যাঙ্ক সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে বসেন এবং দুটি সূত্র মিলিয়ে সেদিনই উদ্ভাবন

করেন এক আনকোরা ‘নতুন সূত্র’।

যা দিয়ে একইসাথে দুটি তরঙ্গ বিকিরণেরই

ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

সূত্রটি প্ল্যাঙ্ক তখনই পাঠিয়ে দেন রুবেন্সের

কাছে। রুবেন্সও সেদিন সমীকরণটির গুরুত্ব কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছিলেন।

19 অক্টোবর, 1900

জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটি একটি সভার আয়োজন

করে। সভার মূল বিষয়বস্তু কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের পরীক্ষার ফলাফল।

বরাবরের মত সেদিনও বিজ্ঞানী ভিন ও রেলে-জিনস

তাদের সূত্রের সাথে পরীক্ষার ফলাফল সম্পূর্ণ মেলাতে পারলেন না।

তখন প্ল্যাঙ্ক রুবেন্সকে বলেন তাঁর সূত্রটা যেন

বিজ্ঞানীরা একটু যাচাই করে দেখেন। এই বলে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন।

পরদিন সকালে রুবেন্স প্লাঙ্ককে অভিনন্দন

জানিয়ে লেখেন তাঁর সূত্রটি বিজ্ঞানীরা ‘নিঁখুত’

বলে রায় দিয়েছেন (তাঁরা সঠিক বলেন নি কারণ ভুল না থাকলেও

সম্পূর্ণ নতুন একটি সূত্র কেউ মানতে পারছিলো না)।

প্লাঙ্ক নিজেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি

কারণ, তাঁর সূত্র অনেকটাই অনুমাননির্ভর।

বিজ্ঞানে অনুমাননির্ভর সূত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। নিশ্চয়ই এ সূত্রের কোনো শিকড়

আছে পদার্থবিজ্ঞানে।

এখানে আসলে বলা যায় যে, প্লাঙ্ক নিজেই দ্বিধায় ছিলেন যে তিনি কি সত্যিই বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ নতুন

একটি দরজা খুলে দিয়েছেন কিনা!

তাই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন পুরনো কোনো সূত্র

খুঁজে বের করতে যা তাঁর নতুন সূত্রকে কিছুটা ভিত্তি দেবে। কিন্তু হাজার খুঁজেও

তৎকালীন কোনো সূত্রের সাথেই তিনি তাঁর সূত্রের কোনো মিল খুঁজে পেলেন না।

অথচ প্লাঙ্ক নিজে তাঁর সূত্র বারবার বিশ্লেষণ

করে কোন ত্রুটি খুঁজে পান নি। ভুল খুঁজে পান নি সেদিনের সভায় উপস্থিত থাকা বাঘা

বাঘা বিজ্ঞানীরাও।

তখন প্লাঙ্ক নতুন পথে হাঁটলেন। তিনি তাঁর সূত্র

দিয়ে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করলেন অন্যদের সূত্র। এবং

অবাক হয়ে দেখলেন, ভিন, রেলে, জিনস প্রত্যেকের সূত্র এমনকী

বোলজম্যানের পুরনো সূত্র যা পদার্থবিদ্যার কোনো তত্বই মানছিলো না সেই সূত্রও

প্লাঙ্কের এই নতুন সূত্র দ্বারা প্রতিপাদন করা যায়। অথচ তাদের প্রত্যেকের সূত্র

ছিল সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী!

প্লাঙ্ক তখন নিশ্চিত হলেন বিজ্ঞান ইতিহাসের নতুন দ্বার তিনি খুলে দিয়েছেন। প্রকৃতির সম্পূর্ণ মৌলিক একটি নিয়ম তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

আর এভাবেই জন্ম হলো বর্তমান বিজ্ঞানের সবচেয়ে

রহস্যময় তত্ব “কোয়ান্টাম তত্ত্ব”।

অবশেষে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর। মাক্স প্লাঙ্ক বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের এক সেমিনারে উপস্থাপন করলেন কৃষ্ণবস্তু থেকে বিকিরণের এন্ট্রপি ফর্মুলাকে আরও ব্যাপক করে পরিবর্ধিত করে একটি নূতন ফর্মুলা। আর এতেই যেন ঘটে গেলো এক নিঃশব্দ বৈজ্ঞানিক বিপ্লব!

বলা যেতে পারে, বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক ঘটনা ছিল প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী মাক্স প্লাঙ্ক কর্তৃক ‘কোয়ান্টাম তত্ত্ব’ উদ্ভাবন যা পদার্থবিজ্ঞানের এক নূতন দিগন্তের দরজা খুলে দিয়েছিল। বস্ত্তত: বিকিরণ শক্তির নিয়মটি খুঁজে বের করে নয়া বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন।

মহাবিশ্ব তত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে এ যাবৎ কালের আলোচনার

বিষয়বস্তু হচ্ছে মহাবিশ্বের “বস্তুগত গাঠনিক তত্ত্ব”। এই বস্তুগত গাঠনিক তত্ত্বের বাইরেও

মহাবিশ্বের পরতে পরতে রয়েছে গভীর প্রজ্ঞার অভূতপূর্ব প্রাণ স্পন্দন যা মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল,

সুপরিকল্পিত পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার বহিঃপ্রকাশক বটে।

বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের “সুশৃঙ্খল”, “সুপরিকল্পিত” এবং

“সুবিজ্ঞ” পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার উৎসমূল খুঁজতে গিয়ে অবচেতন মনে যে শব্দটিকে মহাবিশ্বের

“বস্তুগত গাঠনিক তত্ত্বে ভিত্তিশীল করেছেন

সে শব্দটির নাম “প্রকৃতি” (NATURE) । ফিজিক্স শব্দের উৎসমূলে রয়েছে এই নেচার শব্দটি।

যাহোক, স্যার আইজ্যাক নিউটনও এই প্রকৃতি ( NATURE)-কেই ভিত্তি করে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় “প্রকৃতির ভাষা”, “প্রকৃতির রহস্য” উদঘাটনে

সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং চমৎকারভাবে একে একে প্রকৃতির সব রহস্যের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেয়ার

ফলে মনে হচ্ছিল গণিতই একমাত্র মাধ্যম- যা প্রকৃতির মন, ভাষা, রুচি, অভিরুচির সহজ-সরল

ব্যাখ্যাদাতা।

উল্লেখ্য, গণিতভিত্তিক নিউটনীয় চিরায়ত (ক্ল্যাসিকেল) বল

বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতির এই সহজ-সরল ব্যাখ্যার ধারা প্রায় ৩০০ শত বছর অব্যাহত ছিল।

নিউটনীয় বৈজ্ঞানিক এই যুগেই জন্ম নিয়েছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, ম্যাক্স

প্ল্যাংক, নিলস বোর প্রমুখের মত আধুনিক বিজ্ঞানের যতসব স্থপতিরা। এসব বিজ্ঞানীরা নিউটন

এবং নিউটনীয় চিরায়ত (ক্ল্যাসিকেল) বল বিজ্ঞানের প্রতি এতই শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন যে, তাঁদের

উদ্ভাবিত কোনো তত্ত্ব যেন নিউটনীয় চিরায়ত (ক্ল্যাসিকেল) বল বিজ্ঞানের একচুল পরিমাণ

নীতিবিরুদ্ধ না হয় সে জন্য যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ সচেতনতার পরিচয় দিয়ে আইনস্টাইন বিশেষ

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব মহাবিশ্বকে তাই “স্থির” ধরেই রচনা করেছিলেন।

উল্লেখ্য, আলবার্ট আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকটা অবচেতন মনে কণা পদার্থের “অসীম শক্তির” শর্তে আলোর গতি অতিক্রমের মত ব্যক্ত করে সায়েন্স ফিকশনিস্টদের স্বপ্নের “ওয়ার্ম হোল”, “র্যাপ ড্রাইভের” মতো নভোতরীর আলোর গতি ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন তেমনি নিউটন তাঁর আবিস্কৃত “মধ্যাকর্ষন শক্তির” পৃথিবীতে যে কার্যকারিতা দেখেছেন তা মহাকাশে “মহাকর্ষ বল” নামে তার কার্যকারিতা না দেখে আশাহত হয়ে প্রকৃতির রহস্যভেদে এতকালের স্বীয় লদ্ধ জ্ঞানকে এ মর্মেঃ “আমি জানি না বিশ্বের কাছে আমি কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছি, কিন্তু আমার কাছে নিজেকে মনে হয় এক ছোট বালক, যে কেবল সমুদ্র তীরে খেলা করছে এবং একটি ক্ষুদ্রতর এবং খুব সাধারণ পাথর সন্ধান করছে, অথচ সত্যের মহাসমুদ্র তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে- যা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল” মন্তব্য করে নিউটন কার্যতঃ চিরায়ত (ক্ল্যাসিকেল) বল বিজ্ঞানের উত্তরসূরী আগামীদিনের কোয়ান্টাম মেকানিকসের মতো যুগান্তকরী আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন ।'

নিউটনের এই ভাবোক্তিতেই

কার্যতঃ নিহিত ছিল আগামীদিনের “কোয়ান্টাম মেকানিকসের” বীজ- যা অংকুরিত হয়েছিল ১৯০১

সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম মেকানিকস নামে এবং ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর জগদ্বিখ্যাত

ফটো ইফেক্ট তত্ত্ব নামে, নিলস বোরের কোয়ান্টাম কণা তত্ত্ব নামে হাইজেনবার্গ অনিশ্চয়তা

তত্ত্ব নামে কোয়ান্টাম বল বিজ্ঞানকে ফুলে ফলে বেড়ে তুলে এনালগ পৃথিবীকে ডিজিটাল বিশ্বে

পরিণত করেন।

এটা অনস্বীকার্য যে, বিজ্ঞান তার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায়

এনালগ থেকে ডিজিটালে উত্তরণের মধ্য দিয়ে যতটুকু এগিয়েছে;

তার চেয়ে ঢের পিছিয়েছে বিজ্ঞানে। পিছিয়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে “অতিপারমাণবিক জগতের অন্দর

মহলে” প্রবেশ। এই অন্দর মহল যেন বিজ্ঞানীদের জন্য অনেকটা ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরিজন

বা ঘটনা দিগন্তের মতো- যেখান থেকে আলো পর্যন্ত বেরুতে পারে না। বিজ্ঞানীরাও তেমনি

অতিপারমাণবিক জগতের অন্দর মহলে ঢুকে জ্ঞান সাগরের তীরে উঠে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা

ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে উঠছে দেখছেন না, জ্ঞান সাগরের অতল তলে তলায়িত হয়ে। বিজ্ঞানীরা এখন

কখনও ডার্ক এনার্জি, ডার্ক ম্যাটারের আবর্তে পড়ে, কখনও মহাকর্ষ ও তার প্রতিবল গ্র্যাভিটনের

কুল কিনারা খুঁজে না পেয়ে এখন হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছেন আইজাক নিউটনের এই প্রাতঃস্মরণীয়

সত্য ভাষণটির বাস্তবতাঃ আমার কাছে নিজেকে মনে হয় এক ছোট বালক, যে কেবল

সমুদ্র তীরে খেলা করছে এবং একটি ক্ষুদ্রতর এবং খুব সাধারণ পাথর সন্ধান করছে, অথচ সত্যের

মহাসমুদ্র তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে- যা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল”

বিজ্ঞানের

অগ্রযাত্রার শেষ কোথায়?

বলা হয়ে থাকেঃ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সে দিন থেকে শুরু; যে দিন মানব মনে সত্যকে জানার আগ্রহ জেগেছিল। বলাবাহুল্য, বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় উনবিংশ শতাব্দীতে মনে হচ্ছিল, সে শতাব্দী (উনবিংশ) যেন বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার শেষ শতাব্দী! কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে মনে হচ্ছিল, যেহেতু মহাজাগতিক উদ্ভব পূর্ব অর্থাৎ বিগ ব্যাংয়ের পূর্ব হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশন অবস্থা জানা গেছে এবং মহাজাগতিক উদ্ভব পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কেও জানা গেছে সেহেতু বিজ্ঞানের আর জানার কিছু নেই। এবার কেবল বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘোষণার পালা মাত্র।

উল্লেখ্য, যদিও প্রযুক্তিগতভাবে বিজ্ঞান পৃথিবীকে এনালগ

থেকে ডিজিটালে পরিণত করেছে কিন্তু বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডার্ক এনার্জি,

ডার্ক ম্যাটার, ব্ল্যাক হোলের ঘটনা দিগন্তের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ করে মহাকর্ষ

বল এবং প্রতিবল গ্র্যাভিটনের ব্যাপারে বিজ্ঞান যেন এনালগে রয়ে গেছে। অথচ আলবার্ট

আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতা এবং ১৯১৫ সালে সাধারণ

আপেক্ষিকতার মতো যুগান্তকরী তত্ত্বের উদ্ভাবনের পরবর্তী ৪০ বছর পর্যন্ত বিজ্ঞানের

অগ্রযাত্রার আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকৃতির ৪ মহাবল যথাঃ সবল নিউক্লিয়,

দূর্বল নিউক্লিয় বল, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল, মহাকর্ষীয় বলসহ নিউটনীয় চিরায়ত বল

বিজ্ঞান আর কোয়ান্টাম বল বিজ্ঞানের সার্বিক একীভূতকরণের লক্ষ্যে জীবনের শেষ সময়

পর্যন্ত নিবিড় গবেষণারত ছিলেন।

আইনস্টাইনের মৃত্যু (১৯৫৫) পরবর্তী ১৫ বছরের মাথায় ১৯৭০

সালে তাত্ত্বিকভাবে মোটামুটি ৩ বল-কে একীভূত করা সম্ভব হলেও মহাকর্ষ বলের সাথে

বাকী ৩ বলের কোনো প্রকারে মিথস্ত্রিয়া আজও পর্যন্ত সম্ভবপর হচ্ছে না। গ্র্যাভিটন

এখনও সায়েন্স ফিকশন তথা বিজ্ঞানকল্পে সীমাবদ্ধ। এ কারণে সার্বিক একীভূতকরণের

মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আইনস্টাইনের স্বপ্ন যেন পূরণ হবার

মতো নয়। এই স্বপ্ন পূরণের পথে অবশ্য বিজ্ঞানীরা বসে নেই। বিজ্ঞানীরা

স্ট্রিং থিওরির ন্যায় এমন এক থিওরি খুঁজছেন যাতে রয়েছে সার্বিক একীভূতকরণের

সব তত্ত্ব। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে অতিপারমাণবিক জগতের অন্দর মহলে ইতিমধ্যে

প্রবেশ করেছে , পৃথিবীর বাইরে ভয়েজার-১ উৎক্ষেপন করেছে গত শতাব্দীর ৭০ দশকে

এবং বর্তমানে রয়েছে ভয়েজার-২ যা অনেক আগে সৌরজগত পার হয়ে গেছে। পাশাপাশি মহাকাশে

হাবল টেলিস্কোপের প্রতিস্থাপক রূপে উৎক্ষেপন করা হয়েছে জেমস টেলিস্কোপ যা থেকে

আজও উল্লেখযোগ্য মহাজাগতিক তথ্য পাওয়া যায়নি যদ্বারা সার্বিক একীভূতকরণ তত্ত্বে

পৌঁছা যায়।

মহাবিশ্বের অদৃশ্য শক্তি

বর্তমান মহাবিশ্বের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রহস্যময় এক ধরনের শক্তি বিরাজ করছে। বৈজ্ঞানিক

গবেষণায় জানা গেছে যে, মহাবিশ্বের বিপুল ভর ও শক্তির জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা

পালন করছে এই অদৃশ্য শক্তি বা (Dark Energy) । বর্তমান মহাবিশ্বের

মোট শক্তি ঘনত্বের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জুড়েই রয়েছে এই অদৃশ্য শক্তি।

মহাবিশ্বের অদৃশ্য বস্তু

১৯৭০ ও ৮০'র দশকে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়, মহাবিশ্বের

ছায়াপথসমূহ এবং এদের অন্তবর্তী স্থানে বিদ্যমান মহাকর্ষীয় বলের আপাত শক্তির পরিমাণ

এত বেশি যে দৃশ্যমান পদার্থগুলোর পক্ষে এ শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট

পদার্থের তুলনায় শক্তি অনেক বেশি। এর পর বিজ্ঞানীরা এই ধারণা গ্রহণ করতে বাধ্য হন

যে, মহাবিশ্বের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ পদার্থই সাধারণ বেরিয়ন পদার্থ নয় বরং এরা হচ্ছে অদৃশ্য বস্তু (dark matter)। এর পূর্বে ধারণা করা হত মহাবিশ্বের সকল

পদার্থই সাধারণ যা আমরা দেখতে বা অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু এই ধারণা পর্যবেক্ষণের

সাথে সামাঞ্জস্যহীন ছিল। অদৃশ্য বস্তুর ধারণা বাদ দিলে মহাবিশ্বে যে পরিমাণ ডিউটেরিয়াম থাকা উচিত ছিল বর্তমানে তার চেয়ে অনেক কম রয়েছে। এই

সমস্যা নিরসনের জন্য অদৃশ্য বস্তুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রথম আবিষ্কারের

পরপর এই বস্তুটি ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করলেও বর্তমানে অধিকাংশ বিশ্বতত্ত্ববিদ এটি

মেনে নিয়েছেন। কারণ বর্তমানে সিএমবি'র মাধ্যমে যে এনিসোট্রপি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করতে

হলে এর কোন বিকল্প নেই। এছাড়াও ছায়াপথ স্তবক সমূহের বেগের উঠানাম, বৃহৎ-পরিসরে মহাবিশ্বের বণ্টন, মহাকর্ষীয়

লেন্সিং অধ্যয়ন এবং ছায়াপথ স্তবক থেকে

প্রাপ্ত রঞ্জন-রশ্মি নিয়ে গবেষণা করতে যেয়ে এই বস্তুর উপস্থিতি স্বীকার করে

নিতে হয়েছে। ২০০৬ সালে আগস্ট মাসে বুলেট স্তবকের ছায়াপথসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বর্তমানে

বিজ্ঞানীরা অদৃশ্য বস্তুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন। অদৃশ্য

বস্তু চিহ্নিত করা প্রায় দুঃসাধ্য। কারণ এর মহাকর্ষীয় প্রভাব সঠিকভাবে বোঝা যায়

না। এখন পর্যন্ত কোন গবেষণাগারে সরাসরি অদৃশ্য বস্তু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি।

কণা পদার্থবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় বর্তমানে অদৃশ্য বস্তু।

বিশ্বতত্ত্বের

স্ট্যান্ডার্ড মডেল

স্থান ও সময় এবং এদের

অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় নিয়েই মহাবিশ্ব পৃথিবী এবং

অন্যান্য সমস্ত গ্রহ , সূর্য ও অন্যান্য তারা ও নক্ষত্র , জ্যোতির্বলয় স্থান ও

এদের অন্তর্বর্তীস্থ গুপ্ত পদার্থ , ল্যামডা-সিডিএম নকশা ও শূণ্যস্থান (মহাকাশ)

- পদার্থ ও শক্তি মিলে যে জগৎ তাকেই বলা হচ্ছে মহাবিশ্ব ।

আমাদের পর্যবেক্ষণ-লব্ধ মহাবিশ্বের ব্যাস প্রায়

২৮বিলিয়ন parsec (৯১ বিলিয়ন light-year)[ । পুরো বিশ্বের আকার অজানা হলেও

এর উপাদান ও সৃষ্টিধারা নিয়ে বেশ কয়েকটি hypotheses বিদ্যমান । মহাবিশ্বের

উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়কে বলে বিশ্বতত্ত্ব।দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সুদূরতম প্রান্তের

পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক গবেষণায় মনে হয় মহাবিশ্বের প্রতিটি প্রক্রিয়াই তার

সৃষ্টি থেকেই একই ধরণের প্রাকৃতিক নিয়ম ও কয়েকটি নির্দিষ্ট ধ্রুবক

দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সৃষ্টির প্রাথমিককালে মহাবিশ্ব সুষম এবং সমতাপীয় রূপে একটিই অতি উচ্চ শক্তি ঘনত্ব এবং উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপবিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা পূর্ণ ছিল। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ১০−৪৩ সেকেন্ড পর পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কার্যকারিতা লাভ করে। তাই এই সময়কে প্ল্যাংকের সময় বলা হয়। প্ল্যাংকের সময়ের প্রায় ১০−৩৫ সেকেন্ড পর একটি দশা পরিবর্তন তথা অবস্থান্তর অবস্থার সূচনা ঘটে যার ফলে মহাজাগতিক স্ফীতি শুরু হয়। এই সময় মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। এ সময় থেকে মূলত মহাবিশ্বের exponential সম্প্রসারণ শুরু হয়।

বিগ ব্যাং মডেল অনুযায়ী মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল একটা ভীষণ ঘন ও উষ্ণ দশা থেকে। এই সময় বা অবস্থাকে প্ল্যাঙ্ক তত্ত্ব বলে অভিহিত করা যায়। সেই সময় থেকে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা শুরুর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্বের অতি স্ফিতী (inflation) হয় যা কিনা দেশ বা স্থানের প্রতিটি অংশে প্রায় একই তাপমাত্রা স্থাপন করতে সাহায্য করে। এই সময়ে সুসম ঘনত্বের মাঝে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যত গ্যালাক্সি সৃষ্টির বীজ তৈরি হয়। তাছাড়া গ্যালাক্সি সৃষ্টির পেছনে কৃষ্ণ বা অন্ধকার বস্তুর বিশেষ ভূমিকা আছে মর্মে মনে করা হচ্ছে । অন্যদিকে মহাবিশ্বের বর্তমান প্রসারণের মাত্রার ত্বরণের জন্য কৃষ্ণ বা অন্ধকার শক্তি বলের একটি ভূমিকাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিজ্ঞানীরা। তাত্ত্বিক ভাবে কৃষ্ণ বস্তু মহাকর্ষ ছাড়া অন্য বলগুলোর সাথে (তড়িৎ-চুম্বকীয়, সবল ও দুর্বল) খুব অল্পই বিক্রিয়া করে সেইজন্য ডিটেকটর দিয়ে তাকে দেখা মুশকিল। বর্তমান মহাবিশ্বের মূল অংশই হচ্ছে কৃষ্ণ শক্তি, বাকিটা কৃষ্ণ বস্তু। আমরা চোখে বা ডিটেকটর মাধ্যমে যা দেখি তা মহাবিশ্বের মাত্র ৫ শতাংশেরও কম।

বিশ্বতত্ত্বের সবগুলো নকশার নির্যাস নিয়ে গঠিত ল্যাম্ব্ডা-সিডিএম নকশা সম্বলিত সৃষ্টিতত্ত্বের

নাম স্ট্যান্ডার্ড মডেল। । এই নকশাটি মূলত

গাণিতিক যাতে ছয়টি মুক্ত স্থিতিমাপ (parameter) রয়েছে। তবে রহস্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি

হয় যখন আমরা মহাবিশ্বের সৃষ্টির গোড়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। সেই সময় পদার্থ

কণিকার শক্তি এতো বেশি ছিল যে বর্তমানকালের পরীক্ষণেও তা নিয়ে বাস্তবমুখী গবেষণা করা

যায় না। মহাবিস্ফোরণের পর ১০-৩৩ সেকেন্ড

পর্যন্ত পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য উপযোগী কোন সূত্র পদার্থবিজ্ঞানে আজ অবধি আবিষ্কৃত

হয়নি। দশা পার্থক্যের এই সময়ের পূর্বের অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য মহা একীভূত তত্ত্বের

কোন বিকল্প নেই। বিস্ফোরণের একেবারে প্রথম বিন্দুতে আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বমতে

একটি মহাকর্ষীয় ব্যতিক্রমী বিন্দুর কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই বিন্দুতে ঘনত্ব

অসীম ছিল। (উইকিপিডিয়া) এই ভৌত হেঁয়ালি সমাধান করার জন্য একটি কোয়ান্টাম মহাকর্ষ

তত্ত্ব প্রয়োজন। এই বিষয়টি বোঝার জন্য যুগোপযোগী তত্ত্ব প্রণয়নই বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানের

বৃহত্তম সমাধানহীন সমস্যা।

মহাকর্ষ

তত্ত্ব

“রহস্যময় মহাকর্ষের সঠিক ব্যাখ্যা কী? এই বল দূর্বল কেন? কেনো অন্য বলের মতো নয়? এমনও হতে পারে, মহাকর্ষ হয়তো বিশেষ কোনো বল। মহাকর্ষকে অন্য বলের মতো হতে হবে কিংবা একটি মাত্র তত্ত্ব দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে-এমনটা নাও হতে পারে। বড় দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আমাদের মন খোলা রাখতে হবে। কারণ, মহাবিশ্বের মৌলিক কিছু সত্য সম্পর্কে আমরা এখনো অন্ধকারে রয়ে গেছি”। (টানে সবাইকে, বাঁধনে জড়ায় না, বিজ্ঞান চিন্তা)।

কৃষ্ণ বস্তু

মহাকর্ষ ছাড়া অন্য কোন বলের সংঙ্গে পারতপক্ষে কোন মিথষ্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না

বর্তমানের মহাজাগতিক মডেল অনুযায়ী মহাবিশ্বের

মূল উপাদান মূলতঃ কৃষ্ণ বা অন্ধকার শক্তি। ধারণা করা হচ্ছে যে, এই শক্তি সারা বিশ্বে

ছড়িয়ে আছে এবং মহাবিশ্বের প্রসারণের পিছনে মূল ভূমিকা পালন করছে। কৃষ্ণ বস্তুর অস্তিত্ব

পরোক্ষভাবে গ্যালাক্সির ঘূর্ণন, গ্যালাক্সিপুঞ্জ, মহাকর্ষীয় লেন্সিং, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ

মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষ্ণ বস্তু যেহেতু মহাকর্ষ ছাড়া অন্য কোন বলের সংঙ্গে

পারতপক্ষে কোন মিথষ্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না, সেই জন্য তাকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা

কঠিন।

মহাবিশ্বের সংঙ্গে আমাদের পরিচয় দৃশ্যমান বস্তুর আঙ্গিকে

বর্তমান বিজ্ঞান

মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ মডার্ণ কসমোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড

মডেলের উপর ভিত্তি করে Computer simulation'-এর মাধ্যমে তথ্য দিতে গিয়ে

মানবজাতিকে এ মর্মে অবহিত করেছে যে, ১,৩৭৫ কোটি বছর পূর্বে হাইয়েস্ট এনার্জেটিক রেডিয়েশন (উচ্চশক্তির বিকিরণ) নামক বিপুল পরিমাণ শক্তি

মহাসঙ্কোচনের মাধ্যমে ১০-৩৩ সেন্টিমিটার (10-33 cm) সংকুচিত হয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে পরিণত হয়ে প্রায় ১০,০০০ কোটি কোটি কোটি কোটি ডিগ্রি কেলভীন (K) তাপমাত্রা

লাভ করে মাত্র ১০-৪৩ সেকেন্ড (10-43 sec).

অর্থাৎ এক সেকেন্ডের ১০ কোটি, কোটি কোটি

কোটি কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগকাল সময়ের মধ্যে মহাবিস্ফোরণ Big Bang) এর মাধ্যমে এ মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছিল। ‘

বিস্ফোরণের

পর মুহূর্তে আলোর কোয়ান্টা কণা ফোটন' (Photon) ছাড়া কোনাে কিছুর

অস্তিত্ব ছিলো না । বিজ্ঞানীগণ ইউরোপ এবং আমেরিকায় ‘Particales

Collider'-এ পদার্থকে ভেঙ্গে অণু, অণুকে

ভেঙ্গে পরমাণু, পরমাণুকে ভেঙ্গে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন এবং প্রোটন ও নিউট্রনকে ভেঙ্গে কোয়ার্ক, অবশেষে কোয়ার্ককে ভেঙ্গে আলোর কণা ফোটন'কে

সনাক্ত করে।

মহাবিশ্বের সংঙ্গে আমাদের পরিচয় দৃশ্যমান বস্তুর আঙ্গিকে। পরমাণু ও পরমাণু দ্বারা গঠিত যৌগ পদার্থ দিয়ে এই দৃশ্যমান বিশ্ব গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে গঠিত। প্রোটন ও নিউট্রনকে ব্যারিয়ন বলা হয়। ব্যারিয়ন তিনটি কোয়ার্ক কণা দিয়ে গঠিত। অন্যদিকে দুটি কোয়ার্ক কণা দিয়ে গঠিত কণাদের মেজন বলা হয়। অন্যদিকে লেপটন কণা কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত নয়। সবেচেয়ে পরিচিত লেপটন কণা হচ্ছে ইলেকট্রন। প্রমিত মডেল বা স্ট্যান্ডার্ড মডেল কোয়ার্ক, লেপটন ও বিভিন্ন বলের মিথষ্ক্রিয়ায় সাহায্যকারী কণাসমূহ (যেমন ফোটন, বোজন ও গ্লুয়োন) দিয়ে তৈরি। বর্তমানের কণা পদার্থবিদ্যাকে ব্যাখ্যা করতে এই মডেল সফল হয়েছে।

এই মহাবিশ্বের দৃশ্যমান অংশের "এই মুহূর্তের" ব্যাস প্রায় ৯৩ বিলিয়ন আলোক বছর। যেহেতু মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দু প্রতিটি বিন্দু থেকে প্রতি মুহূর্তে আরো দ্রুত সরছে, মহাবিশ্বের ব্যাস ১৩.৭৫ x ২ = ২৭.৫০ বিলিয়ন আলোক বছরের চাইতে বেশী।

১৯৬৫ সালে পশ্চাৎপট

বিকিরণ’ (background radiation) 2.73 k. (কেলভীন) . (কেলভীন) আবিষ্কারের ফলে ‘Big Bang' মতবাদটি মজবুত দলিলের উপর প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে Big Bang

model -এর উপর গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ অবহিত করেন যে, মহাবিস্ফোরণ

পরবর্তী সময়কালে নবীন মহাবিশ্বে তখন শুধু আলো আর আলোর বন্যা বইতে ছিলো। সে আলোর গতিবেগও ছিলো বর্তমান আলোর গতির চেয়েও বহু বহুগুণ বৈশি।

সৃষ্ট নবীন মহাবিশ্বের আয়তন পরবর্তীতে বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রাও কমতে শুরু

করে। এভাবে তাপমাত্রা কমতে থাকায় এক এক পর্যায়ে এক এক মাপমাত্রায় এক এক ধরনের

বস্তু সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব বর্তমান রূপ ও আকৃতি লাভ করেছে।

Big Bang ঘটার পূর্ব মুহূর্তে তাপমাত্রা ছিলো ১০৩২

(1032) k অর্থাৎ ১০,০০০ কোটি, ০ কোটি, কোটি

কোটি ডিগ্রি কেলভীন (k)।

মহাবিস্ফোরণ ঘটার পর যখন

ঐ আলোর তাপমাত্রা ১০২৮ (1028 k), থেকে ১০ ১৭ (1017 k), তখন photon কণিকারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ

বাধিয়ে পদার্থ কণিকা হিসেবে প্রথমবারের মতো 'কোয়ার্ক

এবংএ্যান্টিকোয়ার্ক-এর জন্ম দেয়।

অতঃপর তাপমাত্রা যখন আরো

নিচে নেমে ১০১৩ (1013) k-তে দাড়ায় তখন কোয়ার্ক এবং এ্যান্টিকোয়ার্ক-এর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এতে

উভয়ের ব্যাপকভাবে ধ্বংস সাধন ঘটে এবং অবশিষ্ট থেকে যায় কিছু 'কোয়ার্ক’ (Quark)।

এরপর মাত্রা যখন আরো কমে

গিয়ে ১০১০ (1010) k-তে দাড়ায় তখন পরিবেশ অনুকূলে পেয়ে ৩টি কোয়ার্ক

(১টি up Quark এবং

২টি down guark) মিলিত

হয়ে ‘প্রোটন কণিকা এবং ৩টি কোয়ার্ক (২টি up

Quark এবং ১টি down guark) মিলিত হয়ে নিউট্রন কণিকা সৃষ্টি হতে থাকে।

বিসমিল্লাহির

রহমানির রহীম

কম্পন এলো কেমন করে?

মহাবিশ্ব জোড়া জোড়া। মহাবিশ্ব মূলতঃ

১. মহাশুন্য বা আকাশ এবং ২. চাঁদসহ

অগণিত উপগ্রহ, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোসহ

বিভিন্ন গ্রহ, সূর্যসহ অগণিত তারা-নক্ষত্র, ছায়াপথ (মিল্কিওয়ে)সহ অগণিত গ্যালাক্সির

অপূর্ব সমাহার- যা অণু-পরমাণু তথা বস্তুগত উপাদান-উপকরণ দ্বারা গঠিত। আধুনিক

কসমোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড মডেল তত্ত্ব অনুসারে বিশাল শুন্যময় আকাশ-মহাকাশ এবং

উপরোক্ত বস্তুগত উপাদানে গঠিত মহাবিশ্ব শক্তিরই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

এই শক্তিকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের গাঠনিক বিষয়ে পদার্থ বিজ্ঞানী কর্তৃক এ

যাবৎকাল ব্যাপী সার্ণে, ফার্মল্যাব, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ প্রভৃতি গবেষণাধর্মী

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পদার্থ কেন্দ্রিক বিজ্ঞান চর্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

এতে দেখা যাচ্ছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বে, যেহেতু শুন্যে “শক্তি” (Energy)

বিরাজ করা নতুন কিছু নয় এবং কসমোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড মডেলে বস্তুর ভরপ্রাপ্তির

উৎসমূল গণ্য করা হয় মহাশুন্য বিদ্যমান শক্তির ক্ষেত্র হিগস ফিল্ড-কে এবং যেহেতু

আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণমতে জমাটবদ্ধ শক্তি জমে থাকা বস্তুর মত অর্থাৎ জমাটবদ্ধ

শক্তই ভর, অআর ভর সম্পন্ন কণার নামই বস্তু পদার্থ যদ্বারা চাঁদসহ অগণিত উপগ্রহ,

পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোসহ বিভিন্ন গ্রহ,

সূর্যসহ অগণিত তারা-নক্ষত্র, ছায়াপথ (মিল্কিওয়ে)সহ অগণিত গ্যালাক্সি যা বস্তুগত

গঠিত। সেমতে এসবই ভর (Mass)সম্পন্ন বিধায় জমাটবদ্ধ শক্তিরই

বহিঃপ্রকাশমাত্র।

যদিও ৪ মহাবল মহাশক্তি নয়, বস্তু পদার্থের উপর প্রভাবক মাত্র। তথাপি আইনস্টাইনীয়

তত্ত্বমতে মহাকর্ষকে গণ্য করা হয় সকল শক্তির এককরূপে। যার কারণে স্টিফেন হকিং

মহাবিশ্বের সৃষ্টির মূলে মহাকর্ষকে সাব্যস্ত করেছেন।

একটি দানবীয় নক্ষত্র যখন তার সকল জ্বালানীর উৎস ফুরিয়ে মৃত নক্ষত্রে পরিণত

হতে চলে যখন ঐ নক্ষত্র চুপসে যেতে যেতে একপর্যায়ে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়ার

পরিবর্তে এক পরম বিন্দুতে এসে থেমে যায়। ব্ল্যাকহোল এপর্যায়ে চুপসে যাওয়া দানবীয়

নক্ষত্রমাত্র। পৃথিবী তার আয়ুস্কাল শেষ

করে চুপসে যাওয়া শুরু করলে তা পরিণত হবে সূঁচের আগার দৃশ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র।

সূর্য তার চেয়ে কিছুটা বড় বৈকি।

এভাবে নক্ষত্রের চুপসে যাওয়াকে বলা হয় ইভেন্ট হরিজন বা ঘটনাদিগন্ত।

আইনস্টাইন এমতাবস্থাকে পরম বিন্দু বা সিঙ্গুলারিটি নামে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে

গ্যাব্রিয়েল উদ্ভাবিত স্ট্রিং থিওরিমতে, যদিও সুপার মাইক্রোস্কোপে তা বিন্দুসম

কিন্তু বাস্তবে তা বিন্দু নয় স্ট্রিং (তার বা সুতোর মতো লম্বাটে)।তবে কণা পদার্থ

বিজ্ঞানের মতো স্ট্রিং তত্ত্বেও প্রতিটি কণা কম্পমান। তবে কণা পদার্থ বিজ্ঞানে

বিভিন্ন কণা পদার্থের ভিন্নতার মূলে যেখানে নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যাগত

ভিন্নতা সেখানে স্ট্রিং থিওরিতে বস্তু-পদার্থের মূলে রয়েছে স্ট্রিংয়ের কম্পনের

মাত্রার ভিন্নতা।

শক্তি (এনার্জি)ঃ মহাবিশ্বের জড় গাঠনিক ভিত্তি

মহাবিশ্ব জোড়া জোড়া সৃষ্টি। মহাবিশ্ব মূলতঃ ১. মহাশুন্য বা আকাশ এবং ২. চাঁদসহ অগণিত উপগ্রহ, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি,

শুক্র, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোসহ বিভিন্ন গ্রহ, সূর্যসহ অগণিত তারা-নক্ষত্র, ছায়াপথ

(মিল্কিওয়ে)সহ অগণিত গ্যালাক্সির অপূর্ব সমাহার- যা অণু-পরমাণু তথা বস্তুগত উপাদান-উপকরণ

দ্বারা গঠিত। আধুনিক কসমোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড মডেল তত্ত্ব অনুসারে বিশাল শুন্যময়

আকাশ-মহাকাশ এবং উপরোক্ত জড় বস্তুগত উপাদানে গঠিত মহাবিশ্ব শক্তিরই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

১. মহাশুন্য বা আকাশ-মহাকাশে শক্তির স্বরূপ

কোয়ান্টাম তত্ত্বে, শুন্যে “শক্তি” (Energy) বিরাজ করা নতুন কিছু নয়

এবং কসমোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড মডেলে বস্তুর ভরপ্রাপ্তির উৎসমূল গণ্য করা হয়

মহাশুন্য বিদ্যমান শক্তির ক্ষেত্র হিগস ফিল্ড-কে। হালে বিজ্ঞানীরা কসমোলজিক্যাল

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আলোকে মহাবিশ্বে এমন দু ধরণের বিষয়ের জীবন্ত অস্তিত্ব অনুভব

করেছেন যা স্ট্রেন্জ্ঞ কোয়ার্কের মতই স্ট্রেন্জ অর্থাৎ অভূতপূর্ব যার নামকরণ করা

হয়েছে ১) ডার্ক এনার্জি ২) ডার্ক ম্যাটার। উভয় পদার্থই মহাবিশ্বের বস্তুগত গাঠনিক

কাঠামোর ৯৫ থেকে ৯৬ শতাংশে জুড়ে আছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের এ যাবৎকালের সুপার

মাইক্রোস্কোপ, ডিজিটাল ডিটেকটরের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের জানা বস্তুগত কাঠামোর

পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ। আর মহাকর্ষ বল নামে যে অদৃশ্য বলের অস্তিত্বে

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসী সে মহাকর্ষ বলের মাত্র ১০ শতাংশ মহাবিশ্বের বস্তুগত গাঠনিক

কাঠামোতে নিহিত। মহাকর্ষ বলের বাকী ৯০ শতাংশ অজানা কিছুর জন্য তৈরি বলে পদার্থ

বিজ্ঞানীদের অভিমত।

২. মহাবিশ্বের বস্তুগত গাঠনিক কাঠামোতে শক্তির স্বরূপঃ

যেহেতু কোয়ান্টাম তত্ত্বে, শুন্যে “শক্তি” (Energy)

বিরাজ করা নতুন কিছু নয় এবং কসমোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড মডেলে বস্তুর ভরপ্রাপ্তির

উৎসমূল গণ্য করা হয় মহাশুন্য বিদ্যমান শক্তির ক্ষেত্র হিগস ফিল্ড-কে এবং যেহেতু

আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণমতে জমাটবদ্ধ শক্তি জমে থাকা বস্তুর মত অর্থাৎ জমাটবদ্ধ

শক্তই ভর, আর ভর সম্পন্ন কণার নামই বস্তু পদার্থ যদ্বারা চাঁদসহ অগণিত উপগ্রহ,

পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোসহ বিভিন্ন গ্রহ, সূর্যসহ

অগণিত তারা-নক্ষত্র, ছায়াপথ (মিল্কিওয়ে)সহ অগণিত গ্যালাক্সি গঠিত। সেমতে এসবই

কার্যতঃ ভর (Mass)সম্পন্ন বিধায় তা জমাটবদ্ধ শক্তিরই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

অনিশ্চয়তা নীতি আসলে কি এবং কিভাবে?

১৯২৭ সালে জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ উল্লেখ করেছিলেন, “কোন কণার অবস্থান এবং ভরবেগ একইসাথে নির্ভূলভাবে

নির্ণয় করা সম্ভব নয় । এদের একটিকে যতটা নিখুঁত করা হবে, অন্যটি

তত অনিশ্চিত হবে।”

উদাহরণস্বরূপ, পদার্থের কোন একটি কণা যেকোন মূহুর্তে ঠিক কোথায় আছে, তা জানার জন্য আমাদেরকে কণাটির উপর আলো ফেলতে হবে ।

যার সাহায্যে আমরা এর অবস্থান নির্ণয় করতে পারবো । ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এর কোয়ান্টাম তত্ত্বমতে,

ইচ্ছেমত বা ক্ষুদ্র পরিমাণ আলো ফেললেই হবেনা । অন্তত এক কোয়ান্টাম

পরিমাণ আলো ফেলতে হবে ।

কোয়ান্টাম পরিমাণ আলো ফেলে অবস্থান সঠিকভাবে মাপা গেল, তাতে কোন সমস্যা নেই । কিন্ত সেই অবস্থাতে কণাটির

উপর আলো পড়ায় কণাটি উত্তেজিত হবে । ফলে কণাটির গতিপথ এমনভাবে পাল্টে যাবে যে,

সেটা ভালভাবে দেখাও যাবেনা । এতে করে আমরা সঠিকভাবে তার ভরবেগ

নির্ণয় করতে পারবোনা ।

যদি আলো না ফেলে চেষ্টা করি, সেক্ষেত্রে এর

গতিপথ পরিবর্তন না ঘটার কারণে এর ভরবেগ সঠিকভাবে মাপা যাবে । কিন্তু সেক্ষেত্রে

কণাটি স্পষ্টভাবে দেখা যাবেনা বিধায়, এর অবস্থান নির্ণয় করা

সঠিক হবেনা ।

১৯২৭ সালে ২৬ বছর বয়সী জার্মান পদার্থবিদ উরনার

হাইজেনবার্গ আনসার্টেইনিটি প্রিন্সিপাল বা অনিশ্চয়তা

নীতিটি প্রকাশ করেন। তাই এই নীতিটিকে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বা

হাইজেনবার্গস আনসার্টেইনিটি প্রিন্সিপাল বলা হয়। তাঁর এই নীতিটি অনুসারে, আমরা একটি কনার অবস্থান যত নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করতে পারবো এর ভরবেগ ততই

অনিশ্চিত হয়ে যাবে, অর্থাৎ এর ভরবেগ ঠিক কত তা বের করা তত

বেশী কঠিন হয়ে পড়বে। ঠিক একইভাবে একটি কণার ভরবেগ যত নিশ্চিতভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারবো তার

অবস্থান নির্ণয় করা তত কঠিন হয়ে যাবে আমাদের পক্ষে (উল্লেখ্য, ভর এবং

বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে)। একটি কণার

অবস্থানের অনিশ্চয়তা এবং ভরবেগের অনিশ্চয়তাকে যদি আমরা গুন করি তাহলে আমরা একটি

মান পাবো। হাইজেনবার্গ প্রকাশ করেছেন, যে কোন কণার জন্য এই

গুনফলের সর্বনিম্ন একটি মান আছে, যে কোন কণার ক্ষেত্রেই

এর থেকে কম মান আমরা পাবো না। কিন্তু এর থেকে বেশী মান আমরা পেতে পারি। সেই মানটি

হল h cut/2.

তাহলে হাইজেনবার্গের সূত্রটিকে গানিতিকভাবে লেখা যায়,

Δ X Δ P ≥ h cut/2

যেখানে,

Δ X= অবস্থানের

অনিশ্চয়তা বা পরিবর্তন

Δ P= ভরবেগের

অনিশ্চয়তা বা পরিবর্তন

এখানে, h cut এর মান হল h/2 π. আমরা জানি h হল প্লাঙ্কের ধ্রুবক যার মান ৬.৬২৬ x ১০^-৩৪ জুল পার সেকেন্ড। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর ক্ষেত্রে এই ধ্রুবকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ

এবং অনেক জায়গায় এর ব্যবহার রয়েছে। অর্থাৎ হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে আমরা

জানতে পারি যে, একটি কণার অবস্থানের পরিবর্তন এবং এর ভরবেগের

পরিবর্তনের গুনফলের সর্বনিম্ন মান হবে h cut/ 2 অর্থাৎ তা

কখনোই শূন্য হবে না।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মহাবিশ্বের পরিচালনা-ব্যবস্থাপনায়

জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বুদ্ধির অপূর্ব প্রাকৃতিক প্রকাশ!

মহাবিশ্বের শুরুতেই শুরু হয়ে যায় একটা কঠোর নিয়ম-নীতিতে পরম সুশৃঙ্খল,

সুবিন্যস্ত গাঠনিক প্রক্রিয়া যাতে প্রকাশমান ঘটে সুগভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা,

বিবেক-বুদ্ধি আর অনুপম বিচক্ষণতা। শুরুতেই ছিল শুন্য স্থান। এই শুন্যতার মাঝে

উদ্ভব ঘটে স্থূল বস্তু-পদার্থে গঠিত উপগ্রহ, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদি যা

শুন্যতার তুলনায় অতি নগন্য। এই বিশাল শুন্যতা না থাকলে গুহাসম মাটির প্রাচীর হলে

পৃথিবীতে অআমরা স্বাচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে পারতাম না। অআবার স্থূল স্থল না হলে আমরা

বাতাসের মতো ভেসে বেড়াতে হতো।

ধারণা করা হয়, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যেন সৌরজাগতিক যতসব ব্যবস্থাপনা। এখনও

পর্যন্ত প্রাণময় গ্রহ হিসাবে পৃথিবী অনন্য-অসাধারণ। যদি সূর্য সামান্য নিকটে হতো

বৈশ্বিক উষঞতা ভয়াবহ অআকার ধারণ করতো। যদি সামান্য দূরে হতো তাহলে বৈশ্বিক

শীতলতা ভয়াবহ হতো। চাঁদ পৃথিবী থেকে সামান্য দূরে হলে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটায়

প্রভাব থাকতো না।

পৃথিবীতে যেমন সূর্যের কল্যাণকর প্রভাব রয়েছে, তেমনি অকল্যাণকর প্রভাবও কম

নয়। সূর্যের যে অতিবেগুনী রশ্মি(কসমিক রে) তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু

সূর্যের অআলো থেকে অতিবেগুনী রশ্মির ফিল্টারাইজেশন করার জন্য মহাকাশে জুড়ে রয়েছে

গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট নামক ওজোন স্তর। সূর্য থেকে পৃথিবীর দিকে প্রবলবেগে ধেয়ে আসা শত-সহস্র.হাইড্রোজন

বোমা বিস্ফোরণের ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর ঝড় প্রবল বেগে ধেয়ে অআসা ঘুর্ণিঝড়ের মতই

অকস্মাৎ অআবার বিপরীতমুখী অর্থাৎ সূর্যের দিকে ফিরে যায়।

ধারণা করা হয় যে, প্রাণধারী মানুষকে কেন্দ্র করেই যেন মহাজাগতিক

ঘটনা-দূর্ঘটনা আবর্তিত। পৃথিবীতে মানব জাতির উদ্ভব অন্যান্য প্রাণীর তুলনায়

সাম্প্রতিক ব্যাপার। সুদূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে ভাবে ভয়াবহ মহাজাগতিক ঘটনা

ঘটতো যাতে ডাইনোসরের মত বিরাট-বিশাল প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটনায় সে ধরণের ঘটনা মানব

অআবির্ভাব পরবর্তী তেমন ঘটছে না। যা ঘটছে তা অতীতের তুলনায় ভয়াবহতার দিক থেকে

নগন্য। ১৯৯৪সালের ঘটনা। বৃহস্পতির উপগ্রহ তার অআয়ুস্কাল শেষে ভেঙ্গে পড়ার কথা এমন

সময় এমন স্থানে যা ছিল পৃথিবী বরাবর। স্কাইল্যাবে ধসে পড়ার কথা জনবসতিতে।

বিগ ব্যাংয়ের শুরুতে হতে পারতো ক্রম হারে উষ্ঞতা বৃদ্ধি। তৎপরিবর্তে ঘটে ক্রম

হারে উষ্ঞতা হ্রাস।এভাবে হ্রাস পেতেপেতে এই হ্রাস প্রক্রিয়া এমন পর্যায়ে স্থগিত

হয়ে যায় যা প্রাণবান্ধব। এই হ্রাস শুন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা পরম শুন্যতা ঘটলে

কতিপয় ব্যাকটেরিয়া ব্যতিত আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক প্রাণ ধারণ আদৌ সম্ভব হতো কিনা

সন্দেহ।

প্রসঙ্গঃ

শূন্য-মহাশূন্য

শূন্যতা মহাবিশ্বের

এক পরম বিস্ময়! শূন্যতা থেকে মহাশুন্যের বিস্তৃতি। আমরা গুহাবাসী বা কুয়াবাসী নই। আমরা

শূন্যবাসী। দেহের প্রায় সবটাই শুন্যে ভাসমান। যার কারণে আমরা অতি স্বাচ্ছন্দে সামনে, পিছনে,

ডানে-বামে হেঁটে চলি। বাস-ট্রাক, বিমান, জাহাজ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে, এক দেশ থেকে

আরেক দেশে-মহাদেশে কি বিমানে, কি ট্রেনে, বাসে, বা জাহাজে অনায়াসে গমনাগম করছি। দেহের

৯৯.৯৯ ভাগই বলতে গেলে শুন্যে ভাসমান। দাঁড়ালে কেবল দু পায়ের ত্বক বা চামড়া, হাঁটলে

এক পায়ের ত্বক বা চামড়াই কেবল ভূত্বকের সাথে সম্পর্ক। তাই পৃথিবীর ভূত্বকে আমাদের

লেগে থাকা, টিকে থাকাটা আরেক বিস্ময়। এই বিস্ময়কে কেন্দ্র করে মহাকর্ষ বল তত্ত্বের

উদ্ভব।

Comments

Post a Comment